华福大会

线上会议

实体会议

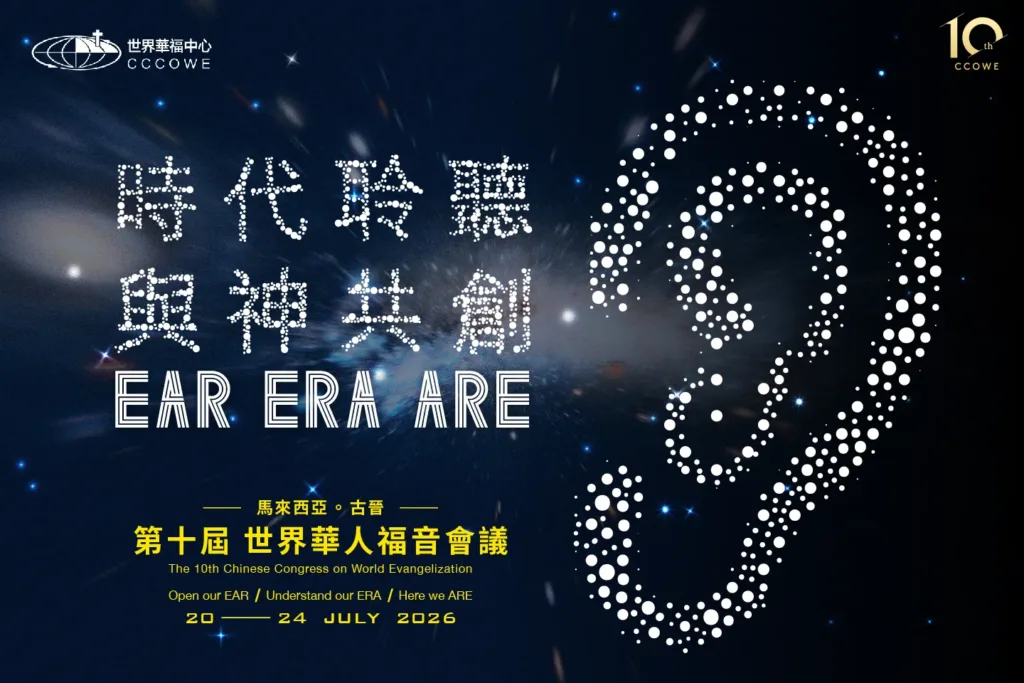

将于 2026 年在马来西亚古晋举行,主题为“时代聆听,与神共创”。大会预计将邀请全球 1500 位华人的教牧、宣教、职场、神学与青年领袖参与。

本次会议三大核心主轴:

国度福音:重塑福音在当代的理解与表达,见证上帝国的临在。

整全使命:透过大任命、大诫命及大使命,在各领域展现上帝的心意。

华人教会:彼此分享恩赐,互相成全,共同实践整全使命。

五天会议包含主题信息、论坛讲座、Xplore 360 工作坊、小组交流及晚间见证,期盼与会者连结彼此,在时代中聆听上帝作为,参与在祂的新创造中。

内容建置中,将于未来后续更新提供。

地点:吉隆玻HTBB教会.马来西亚

日期:2025年10月21 – 24日

人数:~127

职场是福音的主场

——在工作中发现上帝国度的开展

如果职场新人有机会向中阶主管提问,他们会问什么?

蓝领劳工面对企业家时,又有什么心底话?

而教会牧者,又该如何真正了解不同阶层职场弟兄姐妹的挣扎?

若有一场这样的对话,让不同的基督徒群体在彼此的处境中,一同发现天国福音在职场的展开?省思职场的福音与教会的福音的一致性?以及职场需要怎样的福音叙事?

这些问题,正是世界华福中心主办 “职场使命论坛:让职场成为福音的主场”所要回应的。2025年10月21日至24日在马来西亚吉隆玻HTBB教会,聚集了来自世界各地、跨越各领域、涵盖了“职场四大家族”:蓝领劳工与职场新人、白领专才与中阶主管、总裁与企业家、教会牧者与机构领袖,总共127位参与者,透过信息分享、圆桌讨论、见证交流,大家在同一平台上相互聆听、集思广益,思考一个核心问题:基督的福音,如何在职场真正落实?

这次MDW大会不仅是场聚会,更是一次神学与实践的整合行动,包括探讨职场神学、职场牧养、职场灵性、职场伦理、职场宣教……具体思考福音如何在职场扩张与深化的方案。在大会一个又一个分享中,都让与会者深受震撼:无论在炎热肮脏的厨房、或战火纷飞的废墟,上帝借着每一个工作岗位谱写出感人至深的故事,神儿女手中的职场资源与恩赐,无论在何等环境中,仍能被祂使用,成为转化生命的祝福。

此次聚集的意义,不仅在于大会本身,更在于会后产生的连结。与会者纷纷计划将这种涵盖“职场四大家族”、结合神学与行动的研讨、对话的模式带回各地,推动教会更加落地关注职场事工。透过邀请彼此担任讲员、参与合作事工、共同策划项目,将这股华福职场福音运动的火焰蔓延,让福音在各地职场中发生。愿每一位信徒,在各自的工作中,听见上帝的呼召(Calling)、活出属天的身分(Being)、实践国度的行动(Doing)、并以怜悯与爱关怀世界(Caring)。

因为——“职场,正是福音的主场。”

文:邱君尔传道 / 西马华福区委会副总干事

地点:基石教会.新加坡

日期:2025年6月23-25日

人数:~45

2025年6月23至25日,华福中心于新加坡基石教会举办了一场聚焦「职场使命门徒(Missional Discipleship @ Workplace, MDW)」的策略性会议。来自台湾、香港、新加坡及马来西亚的45位堂会牧者与对职场福音有负担的信徒齐聚一堂,透过分组工作坊,共同研讨职场使命的实践之道。

本次会议特别关注不同群体——包括企业家、白领与管理阶层、蓝领工作者、职场新鲜人,以及堂会牧者——在其所处环境中的处境与挣扎。我们逐渐意识到,阻碍使命实践的,不仅是外在压力,更深层的,是那些我们未曾察觉却深信不疑的文化叙事——例如:必须靠表现证明自己、靠成功换取认同、靠角色维系价值。

在这三天中,我们开始看见彼此的真实处境,也有机会响应他人的误解。这不仅是一场理念的交流,更是一场关系的重塑与信仰视野的扩张。盼望这是一个开始,一段跨群体同行、彼此理解与代祷的旅程。我们相信,当教会与信徒一同回应职场的呼召,当信仰不再局限于堂会活动,而能扎根于日常工作与生活中,神的国度就在其中显明。

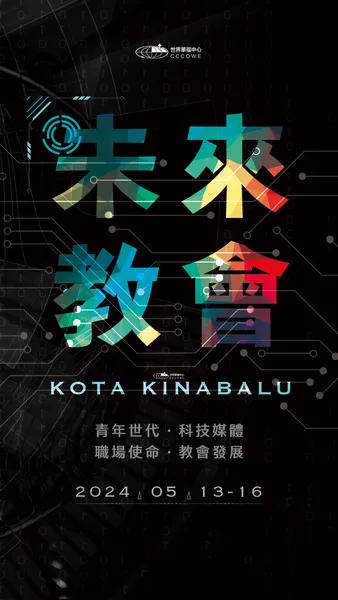

地点:希尔顿酒店.沙巴亚庇.东马

日期:2024年5月13 – 16日

人数:~130

「未来教会」起于2022年在台湾的两场聚会,由台湾华福区委会与洛桑台湾区连手举办,邀请台湾的牧者同工,透过「福音使命」、「门徒教会」、「普世宣教」三个主题的对话与交流,一齐发展神圣的想象,找出为台湾教会未来代祷的方向。2023年世界华福中心参考台湾区委会的经验,本着「促进、连结、共创」的精神邀请台湾、马来西亚、新加坡三地共72位的牧者,于槟城举办槟城未来教会(Future Church @ Penang)。2024年,更增加邀请香港与印度尼西亚共130位牧长同工,于马来西亚沙巴举办阿皮亚未来教会(Future Church @ KK),探讨华人教会所面对的处境—如何突破青年世代的牧养困境、如何在快速发展的媒体与科技中做光做盐、牧者如何有整全的职场牧养与门训、以及未来教会的发展究竟是什么样。

精采回顾影片:https://youtube.com/playlist?list=PLoCCl_k_d21TXTFJPvXvtXwY3a5UWhDwZ

田子丰

在〈未来教会2024〉,董家骅牧师提到:「信任与友谊的建立,本身就是福音的展现」。我非常赞同这个观点,亦观察到筹委团队确是锐意朝这方向安排这次会议,为与会者制造不同的交流机会。跨世代和跨地区的分组方式、时间表里许多的「留白」、专车接送到沙滩看日落…处处可见筹委们这方面的悉心安排。体现〈未来教会〉是为了促进交流而生,讲员们没有要分享灵丹妙药,而是抛砖引玉,刺激与会者更多的思考和讨论。还记得会议第三天主题「职场门训」,讲员(及与会者)在讨论里出现一些张力,各有不同立场。但感恩这次具创造性的张力(creative tension),成为与会者在会后延续对该主题交流的契机。这现象见证了会议中一位讲员的金句:「你可以不同意我的观点,但请你相信我的动机。」纵然我们对事情有不同看法,但我们信任彼此对基督及福音使命的委身,因此可以继续对话、求同存异。

上述情况很美好和理想,却在教会场境中不常遇见。为什么?原因之一是,服事有一定年日者,心灵上难免已有几度伤痕。为了保护自己免受更多伤害,有时服事者会不自觉穿上了「盔甲」。这盔甲可能是刻意与人保持距离,选择不分享内心世界、可能是结成一些圈子或山头,对圈外人品头论足来保持优越感、亦可能是藉各种方法爬上高位,以权力和掌控来安抚自己内在的焦虑。

故此我很欣赏董牧师在会议开幕致词时强调「放下武装」的重要性。领袖在张力里要求共存异,彼此间必须要有信任,但这些信任并非必然,而是需要有关系基础作承托,方能承受不同观点间的张力。关系基础如何建立?源自「我」冒着(再次)受伤的风险卸下盔甲,向「你」敞开心扉讲述自己的软弱,也腾出空间承载「你」的故事。这种对话不是功能性的,而是真诚地交朋友,彼此分享和聆听,在交流里丰富视野。我感恩自己在大会里不止一次经历这样的相遇:一同为着某个教会现象叹息、诉说各自事工里的感动和挣扎、分享彼此的破碎并互相祷告鼓励…对我来说,这每一个与「你」的相遇均是一份礼物,为我的生命带来祝福。

最近在读当代神学家坦纳(Kathryn Tanner)的《耶稣、人性与三一》,他提到三一上主所做的一切均是送赠礼物予世界的行动,而受造物的存在,本应亦是参与在这个送赠礼物的过程里。但罪阻碍了这个过程,使礼物的送赠被中断(blocked)和使人对礼物变得瞎眼(blinded)。于是人便开始自救,藉各种方式填补那本应由礼物所充满的缺口,比如权力、沉溺、自暴自弃…但那只是更被罪恶的锁链捆绑。基督的福音是天父给予世界的礼物,而教会作为基督的身体、福音的体现,亦在圣灵的帮助下成为礼物:信徒间成为彼此的礼物。这次〈未来教会2024〉里,我确切经验到这种礼物的传递。在各种与人的相遇、信任与友谊的建立里接收到上主送给我的礼物,亦预备我未来有更多礼物能赠予他人,产生一个恩典的循环。

愿上主的子民未来能成为上主给予世界的礼物,在破碎之处带来祂的医治、在仇恨之处见证祂的宽恕、在黑暗之处发出祂的光芒。成为礼物,就是福音的展现。

地点:桃园喜来登酒店.桃园.台湾

日期:2023年10月2 – 5日

人数:~230

2023年10月2日,世界华福中心筹办多时的全球华人宣教峰会终掀开序幕。为期四天的峰会主题为「散居 · 汇聚 · 火炬」,全球华人教会逾230位领袖与代表齐聚台湾桃园,为回应普世宣教的使命而聚集。

开幕式中,世界华福中心总干事董家骅牧师开诚布公说明此次峰会的目的——正视房间里的大象!本次会议不论在会议内容的安排,或是聚会形式的设计上,都试图重新反思华人教会的文化与践行宣教的心态。从开幕晚宴的座位安排开始,不论资排辈、不分主次桌,便可见大会欲打破惯例的决心。开幕晚宴的同桌们也是接下来三天专题时段的固定组员,资深与资浅、年长与年幼,同桌交流,彼此聆听。

此外,大会也以「世界咖啡馆」(World Café)概念打造了两个下午边喝下午茶边交流的时光。其中一次专题分享也穿插了新生代座谈会,三位40岁以下来自台湾、香港和马来西亚的年轻领袖受邀,以访谈形式表达看法,分享做跨代桥梁的努力,无论倡议更多沟通、为两代「挡箭」或当两代之间的「翻译官」,他们都在各自位置上发挥减少跨代冲突与促进理解的功能。为将连结与互动最大化,大会也让与会者于午餐时段开设特别议题交流平台或关联小组,各人自由参与。

峰会上午时段分别有冯浩鎏医生、刘幸枝牧师和龙降恩牧师以使徒行传勉励大家成为神所寻找的工人,不畏世代的洪流,不惧逼迫的水火,靠着圣灵的火炬成为忠心的福音传承者。

专题精华

是次峰会也体现了聚会手册首页写道的:「跳脱传统单向传播信息的方式,以主题信息和对话互动的方式进行」。8个专题时段,25位讲员,3天早场的释经讲道之外,每个时段皆有两到三位讲员集思广益,就普世宣教各议题发表观点、分享经验、挑战现况、倡议改变。

「散居宣教学与华人教会」是第一场专题的主题,林保罗(Paul Woods)牧师首先从社会学角度助我们了解移民系统和民族文化从单一到多元的过程,王钦慈牧师则从透过分享如美国Global Gates这样的散居宣教运动,让与会者看到「向、透过、超越」(to, through and beyond)散居群体宣教的可能性。第二堂「培育青年世代参与普世宣教」中,张惟中牧师、Asiri Fernando弟兄和陈维恩牧师强调对年轻世代的舍己陪伴、接纳、信任与成全。莫陈咏恩博士、奉天安弟兄和杨右任弟兄则在第三堂「跨代的宣教伙伴」中,提醒华人教会当视伙伴为生死与共的战友,学习欣赏年轻世代而非贴标签。第四堂的主题是「跨文化宣教——跨越民族中心与种族歧视的使命群体」,在这一堂中 Sarah姐妹、庄信德牧师和卢家正博士深入浅出地分析,让与会者直面华人的历史创伤及民族中心思维对宣教的负面影响,而主持人邱君尔传道也在回应中带领会众在神面前悔改。

许苏珊姐妹和韩伟炫牧师在第五堂「职场使命与普世宣教」时段,针对全球宣教新趋势,从创启前线及差会视角唤醒教会检讨和改变宣教政策及策略的迫切感,而王亚辰牧师则借着在非洲建立职场宣教平台的经验提醒我们「我们从来不是主角」。接着焦点转向第六堂的「网络宣教的机会与实践」,安平牧师以实例述说网络上的无名宣教士如何透过「虚实融合」活出道成肉身的使命,吕庆雄博士呈现了网络出版、培训、牧养多面向,而万力豪牧师以The Hope教会为例,让教会看到只要善用网络这工具,线上宣教和牧养的成果也很振奋人心。此外,卢敬雄牧师、林日峰院长和吕子峰牧师在第七堂「华人教会与普世教会的宣教伙伴」中分享见证神带领教会于各地建立跨越疆界和鸿沟的合作网络,携手响应时代需要。

我们就是那大象!

密集的聚会于10月5日来到尾声,世界华福中心前任总干事陈世钦牧师在众人面前做了一个成全下一代领袖的公开见证,展现对接棒者董家骅牧师的信任、欣赏和支持,并诚实分享卸任后的心情,有轻松,有失落。陈牧师接着一语道破,其实这几天在谈论的「房间里的大象」就是我们各人。「华人教会要站起来?华人教会要跪下来!」在董牧师的带领下,众人跪在神跟前,以悔改作为这次峰会的结束,并带着盼望起身响应宣教的使命。

宣教学、宣教策略和宣教实践是这次峰会的讨论焦点,但比这些更重要的是我们如何在基督的福音中,成为彼此接待,互相成全,一起回应使命的群体,在多元中迈向合一。华人教会要放下民族主义,各代要放下对彼此偏见,以上帝的国度为眼光,以基督耶稣的心为心,方能使「华人教会,天下一心」的异象具有国度胸怀,而非受困于华人的民族意识。

地点:Bayview Beach Resort滨城.马来西亚

日期:2023年4月17 – 20日

人数:~76

会议精采影片回顾:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCCl_k_d21TAubDXulcBY9FJzHKyW1-s

世界变动得如此快速,疫情也打破了地域与语言之间的限制与疆界,从信徒的和牧者的角度看「教会」,都有非常大的改变。台湾华福与洛桑台湾区2022年携手举办两场「未来教会」论坛,牧者同工们在两天一夜的旅程中,一起生活、团契,并透过「福音使命」、「门徒教会」、「普世宣教」三个主题的对话与交流中,彼此连结,一齐发展神圣的想象,找出为台湾教会未来代祷的方向。世界华福中心参考台湾华福的经验,本着「促进、连结、共创」的精神,邀请台湾、马来西亚、新加坡三地的牧者,参加未来教会Future Church @ Penang的盛会,2023年4月17~20日在马来西亚槟城,共计72人参与在当中,透过4天的交流、对话、代祷,在团契生活中共同查验上帝在全地的心意与行动。

会议中我们延续以「福音使命」、「门徒教会」、「普世宣教」三个主题,邀请不同地区的牧者与我们分享他的洞见:

《福音使命》

谢木水院长深刻地探讨福音的本质以及它在教会生活中的关键地位。他指出福音不仅仅是基督教的起点,更是过程和终点,并呼吁教会重新回归基督教的核心,将福音置于事工的中心地位。

汤鹏翔牧师则带领我们深入思考福音在不同文化和处境中的传播。他回顾了福音在不同时期所经历的转变,从希伯来式到希腊罗马文化,再到如今的现代社会。这让我们看到福音是如何在不同文化中得到体现,并一直保持其活力。

最后,郭俊豪牧师强调福音不应该受政治或意识形态绑架,同时他提出了应用科技、突破过往论述的观点,以及尊重环境和简朴生活的理念。这是一个对未来教会发展的具体而富有远见的展望,将引领教会迎接新的挑战。

《门徒训练》

台湾高雄福气教会杨锡儒主任牧师谈到「自私」是门徒训练的要害;马来西亚怡保圣彼得堂包强惠主任牧师则与现场牧者分享建立门徒教会的最大拦阻及关键因素;新加坡基石教会吴子平主任牧师带领大家透过圣经原则来协助门徒发展生活技能,并分享了如何用应用现有的论述架构(例如:人生发展的阶段任务、情绪管理技能)来培育门徒。

《普世宣教》

马来西亚浸信会神学院王美钟院长开宗明义地指出,教会失去宣教的使命就如同失去了心跳。王院长深刻分析了欧洲教会式微的原因,提出三大关键:讲台上没有能力、讲台下没有见证、教堂之外没有福音。

台湾淡江教会主任牧师庄育铭挑战了教会「来」与「去」的平衡,强调教会不仅仅是接纳信徒,更要成为宣教的教会,走向失丧的灵魂。庄牧师激励着教会克服害怕走出舒适圈的恐惧,踏上大使命的道路,并提出具体实践的建议。

新加坡灯塔教会执行牧师田乘田以华人宣教的异象为主轴,强调了世界各地的华人教会需要连结,共享资源、扶持彼此、培训以及培灵布道。他深入探讨了10/40之窗与中东今日的机会,呼吁华人教会在这个特殊的时间点上,共同委身于宣教使命。

地点:ZOOM

日期:2022年12月3日

人数:~842

MDW年度大会系列影片请见:

https://youtube.com/playlist?list=PLoCCl_k_d21SCeR9i–Lt46ZywhQ6xJ3W

职场即禾场

世界华福中心2022年年初,以「职场和使命不可分」为理念推动职场宣教运动,名为「职场使命门徒」(Missional Discipleship@ Workplace – MDW)。2022年起举办多场圆桌会议,感谢上帝,这段时间陆续看到在欧洲、东南亚和加拿大等地,有多场由地区领袖发起的职场使命门徒聚会。

为了将职场使命门徒的理念和动能进一步传递给各地华人教会,转化为宣教的行动,华福中心联乘加拿大华福联区、与美国的职场事工策略联盟(WAMSA),于2022年12月3日举办在线国际年度会议。有感过去当我们谈及宣教事工时,甚少连结职场弟兄姊妹;而谈到职场事工时,又较少与堂会牧者连结。为此,这次大会,我们以「工作者」为中心,尝试打造跨界对话平台,邀请教牧、宣教、职场等领袖和神学工作者有机会坦诚沟通和交流,共同推动职场即禾场,透过职场参与大使命的宣教运动。三个小时的在线会议共有842与会者参与,高峰时段有531人。会议中除了大会主题信息以外,分别也邀请了企业家、专业人士、年轻工作者、教牧领袖分别在工作坊中与我们分享他们的经验。

「职场使命门徒──why? what? how?」 董家骅牧师(世界华福中心总干事)

世界华福中心总干事董家骅牧师在主题信息中与我们分享-为什么我们要谈论职场使命门徒?

我们该如何在需要不断产生行动、决策的职场中做门徒呢?董牧师分享到,无论职场或教会,比起世界文化中追求效率,我们更应该追求「做对的事」。

「亲爱的,我把工作变成了宴席」 庄信德牧师(播种国际事工台湾区执行长)

庄信德牧师透过「宴席」的角度来看待工作,不是要我们努力把工作变为宴席,而是用新的眼光发现我们已经在神的宴席之中!庄牧师使用的经文为以斯帖记全卷,撷取其中谈论到「宴席」的相关经文与我们分享。

第一场宴席:乐极生悲的意外宴席

今日世界的政经局势越发无法预测,而在以斯帖记第一章中登基的亚哈随鲁王,也正在经历一场在当下看似华美丰盛、却即将发生悲剧的宴席。然而,世上的宴席崩坏解散的同时,天国的宴席正要展开。

第二场宴席:超越道德的生存宴席

随着瓦实提被废、被送入王宫的以斯帖,和当时的另一个「好见证」但以理成为对比。但以理不以王宫的饮食玷污自己,也公开表明自己的信仰;以斯帖却被末底改禁止公开自己的身分背景,同时被送入皇宫就等同与异族通婚、参与在国王的不道德婚姻中。从这个角度来看,以斯帖表面的行为容易被我们批判为不道德,但以斯帖的见证,也显出在职场中最优先的或许不在于能否持守道德纯全、永不跌倒,而在于经历神恩典中的关系。庄牧师鼓励在职场中辛苦前行、感到自己不被理解的弟兄姊妹,回到圣经当中,让圣经人物的故事安慰、鼓励自己。

第三场宴席:暗潮汹涌的恩典宴席

庄牧师最后分享,在整卷书看似隐藏的神,在第三场宴席中拯救了以斯帖与以色列民。以斯帖最终的胜利不是因为自己的聪明才智,而是在 神已经为她安排最好的时机与位份。由此来看,以斯帖最后这场「成功的宴席」从头到尾是神手中的工作(弗2:8-10),是一场神的宴席(诗23:5-6)。庄牧师最后勉励,无论我们的身分是什么,我们的职场环境是什么,自己能做到多成功,最重要的是我──受邀参与宴席的仆人,察觉出神──宴席的主──在这场宴席中正在做什么?使我们能将祂当得的荣耀归给祂!

「在多重身分与责任下,年轻基督徒如何找到自身定位?」连怡涵姊妹(爱女孩国际关怀协会共同创办人)

今日的年轻人多活在斜杠的生活模式当中,作为基督徒,我们与他人不同之处在于在众多身分当中,能以属主的儿女、门徒的核心身分去找到平衡与优先级。连怡涵姊妹以自身经历过非营利组织、目前在英语系国家就读相关研究所的丰富经验,分享自己如何在各种迷惘与忙碌中重回召命。

「牧养即是与年轻人同行」邓敬献弟兄(马来西亚Life SOAR 资源中心负责人)

这时代许多年轻人无法适应传统的教会牧养模式,然而这并非代表他们不愿意委身信仰,而是需要有人花时间,在朝夕相处中陪伴他们成为成熟的门徒,并且帮助年轻人把信仰活在生活中,并能以信仰与专业响应世界的需要。邓弟兄自身实际参与在一个弟兄的生活团体,并且经营年轻基督徒的创业平台,为我们带来深刻的分享与省思。

「让教会成为支持年轻人创业与宣教的基地」蔡志坚牧师(台湾花莲美仑浸信会主任牧师)

蔡志坚牧师所牧养的地区,面临年轻人为了求学与工作大量出走的问题,因而他长年着力牧养关顾年轻人,甚至在教会中建立创业基地,让有心留下创业的弟兄姊妹有最坚强的后盾。同时蔡牧师也带领教会中各行各业的弟兄姊妹,发挥各自的长才成为教会宣教的祝福,具体的让人人都能以自身的专业参与神的大使命,也因此让教会能走出教堂,进入小区。

「如何在充满压力的职场环境中,活出门徒生命?」 范明熙博士(联发科通信设计本部总经理)

在追求绩效与金钱的职场环境中,范博士与我们分享他是如何以「天国的外派」的身分,依靠神在每天活出合神心意的生命,做出正确决策。

「职场即禾场,人人都能参与宣教」 分享者:姚美英牧师(国际飞鹰职场宣教机构创立牧师)

双职宣教,是以专业工作者的身分在跨文化地区,甚至创启地区传福音,双职宣教要面对的挑战有哪些?在困难的创启地区要如何宣教?姚牧师除了介绍双职宣教,也透过基督教的宣教历史,来看现在人人宣教的阶段,使各行各业的基督徒在宣教上均扮演至关重要的角色!

「专业人士参与宣教的四大关键」Susan(创启地区宣教动员策略协调员)

现金全职宣教士越来越难进入创启地区,因而非常需要更多基督徒以自己的专业进入创启地区。然而在创启地区生活与宣教并非容易之事,本次Susan以实务的角度分享基督徒当如何预备自己。

身为企业高层,时常需要面对大环境变化的风口浪尖,并且容易经历到「从什么都有到一无所有」的极端经验。作为企业家又作为基督徒,什么是我们在这些变化之中需要持守的信心?当如何持续倚靠神,并将生命奉献给神?

「高压企业家如何在主里得安息」司徒永富博士(香港鸿福堂集团行政总裁兼执行董事)

司徒永富博士自身的经商历程,充满高山低谷的动荡与变化,也真实经历神的恩典拯救。在本次分享中,他为我们说明当今全球企业共同需面对的挑战,东亚企业的特殊之处,以及作为基督徒企业家,当如何在职场散发基督的馨香之气。

「走出舒适圈,参与神对世界的心意」王秀钧博士(富华资本管理合伙人)

王秀钧博士曾寻求是否以全职响应神,然而神引导他走入企业响应大使命。王博士并未忘记服事的火热,在积极参与宣教行动中体会到无论身分,人人都是软弱缺乏而需要神的恩典。

地点:ZOOM

日期:2022年12月15日

人数:~16

由世界华福中心发起的第六次MDW圆桌会议,本次会议荣幸邀请到中国神学研究院林高杰德教席副教授(实践科)潘怡蓉博士,为我们讲论「回归主爱中」。藉由效法教会历史中渊远流长的灵修传统,在多变时代重新回到主所应许的安息与爱之中。

潘怡蓉博士过往的事工历程,累积许多牧养职场弟兄姊妹之经验。她观察到,过去五年世界的大环境有许多变动,职场的弟兄姊妹心力交瘁,格外需要寻找方法在变动时代之中安顿心灵、明白上帝心意。因此本次将介绍几个在教会历史中渊远流长的灵修传统,带领弟兄姊妹进行操练。

实践神学、灵修神学与职场牧养之交会

实践神学与灵修神学共通的核心原则是:在当下的处境中,回归内心进行神学与灵性的觉察分辨,因此能对准神的心意并采取行动。灵性更新的焦点,第一应该是让我们能以「悔改、转向神」迎向神的恩典;第二,是察觉在当下处境中「神的国度正在如何开展」,加入神的工作,而非活在过去的懊悔中。这样的原则非常适用于在职场中的弟兄姊妹,敏锐于神的国度与工作,不被世界表象所迷惑。

在职场建立生活的灵修节奏

所谓「礼仪年」的节奏,乃是根据圣经节期与大自然的规律进行灵修,其核心乃在于以基督为中心,透过节期,思想耶稣基督的生、死、复活、再来,帮助信仰群体在混乱的年代,可以依据这个稳固的节奏不断向前。在历史上,礼仪年的操练帮助教会在被迫害、黑死病、战乱等动乱的年代仍能持守盼望。宗教改革后基督新教的灵修神学,从过去对复活的重视转为专注于十字架神学中的受苦,但这可能会让我们失去对来生的盼望与面对今生的勇气。思想基督的一生、宣告基督的必再来,使我们能带着新的眼光,回到日常生活面对每天的劳苦愁烦。

在职场操练内心的更新步骤

在许多的灵修书籍中,都有共同提及「灵命更新的三个基本步骤」:

在礼仪节期的操练中,根据这些步骤能帮助我们的心灵朝向正确的方向被更新,帮助职场的弟兄姊妹先与世界拉开一段距离,重新转向上帝,被神充满,使我们的眼光能被更新,穿越职场的表象,看见灵里真实的国度,并使我们有能力与方向走十字架的道路。

在职场调整祷告的渴望方向

我们需要先把心灵倒空,才能重新被神充满。在职场的弟兄姊妹,心灵容易被职场中的重担所压垮。潘博士提醒我们,不要把职场中的重担挑战看为「大」,但要学习耶稣的母亲马利亚——尊「主」为大。知道我们只要尽力,最后的成败是神负责,就能放下心中的重担。

在职场培养正向的行动习惯

潘博士勉励,挑战巨大的时代或许我们做不了大事,但有很多出于爱心的小事可以做。在职场所做的每件事能出于献给神的爱,就必被神纪念。要刻意培养自己成为一个能成为他人祝福、自己也能被神祝福的人。

靠着圣灵加给的恩赐与爱心

潘博士最后分享,变动的时代我们格外需要智慧、能力与爱心,因此基督徒需要大大呼求圣灵。求圣灵在我们缺乏资源的地方赐下我们所需,使我们能面对各样挑战。格外是面对艰难之时,要记得神的恩典与人的美好。

涂金生牧师分享:牧养职场弟兄姊妹回归属灵基础操练

本次回应邀请到马来西亚槟城的心灵港湾浸信会涂牧师。涂牧师观察到过去几年因为疫情的缘故,忙碌的职场人士终于有时间读圣经。现在当生活逐渐回到正轨,反而又不读圣经了。然而要追求灵性的改变更新,离不开圣经。若要牧养忙碌的职场人,我们或许可以活用各种便捷的圣经APP,并透过一对一的陪伴,帮助弟兄姊妹了解圣经;并且因为熟悉神的话,能在职场生活中听见神的心意。涂牧师接着分享,除了读经之外,祷告也非常关键。职场中有许多人士忙于工作,无论到哪里都需要连上wifi,但我们的生命有没有连结于神?如果连耶稣也需要借着祷告托住每天的事奉,更何况是职场中忙碌的弟兄姊妹?我们需要不断回到祷告,坚固自己与神的关系。举例来说,台湾近几年开始推行的RPG复兴祷告小组就是一个很好的方式,可以在教会内、甚至跨教会的建立这样的祷告小组彼此守望,让职场的弟兄姊妹知道自己并非孤军奋战。

除了读经祷告的基本功,涂牧师也提醒许多过往的信仰观也需要改变。例如保罗在雅典传福音的时候提到:我们的生命、存活都在乎神。因此应当提醒职场基督徒——不只是周日去教会的时候作基督徒,而是每一天的职场生活,就是我们经历神的时刻。我们应当推行「信仰生活化、生活信仰化」的观念,帮助弟兄姊妹把每天的生活献给神。具体来说,牧者应多多使用一对一的coaching(教练式引导),陪伴弟兄姊妹面对每天的生活,让他们在当中经历神。除此之外,在职场所做的事情表面上看来是为人做的,但在歌罗西书中我们看到,无论做什么,都要从心里做,像是给主做的、不是给人做的。因此基督徒在职场所做的一切,也能变为献给神的服事,「职场即是禾场、工作即是事奉」。有些牧者担心当我们推广这样的观念,许多弟兄姊妹将不再来到教会服事?然而涂牧师提醒,属灵生命成熟的弟兄姊妹,自然会愿意委身教会中的服事。而越愿意在职场服事神的弟兄姊妹,其属灵生命自然更会趋于成熟,并且有更大的机会让福音传给在职场的非基督徒。

最后涂牧师勉励,所有属灵操练都需要回归「以基督为中心」的根基,因此非常感谢本次潘怡蓉博士与我们分享「回归主爱中」的信息。

问答环节

梁旭辉传道:操练每日良好习惯,心灵重担交托神

梁传道回馈今天信息中所提及的「习惯」这个主题。传道近期深刻体会基督徒的每日生活都需要一点一滴累积好习惯,最终才能结出成熟的果子。像是在职场突然遇到了风暴,或是得到新冠疫情之后身体状态变差,这些变化当中仍要每天持续维持好习惯,并且当能做的都已经做了之后,就要放手交托给神,接受神允许的结果。

另外传道近期参与一个职场读书会,里面除了也强调工作者要照顾身体之外,另一个共同的发现是:工作者也要学会照顾情绪,这两者共同决定了一个人能否在职场有好的表现!因为大脑的功能分成两个层面,高的层面是能够透过理性判断,做出正确的选择;但也有较低的层面是生存本能—我们面对挑战,是战斗或是逃跑?面对现在世界上的各种重大危机,人们可能常常只依靠本能做反应,没有余力用更高的眼光去做判断。因此这时若要做出正确的选择,关键就在于能否持续维持内在世界在好的状态?圣经中也告诉门徒要将重担卸给神,使我们内心得着平安。因此基督徒的职场工作者当持续的操练认罪、把重担卸给神,才能在职场中荣耀神。

董家骅牧师:在职场活出有温度的爱,为主做见证

董牧师最近尝试和当红的人工智慧 “ChatGPT” 互动,发现到上面所能提供的答案和一个牧者、医生所能提供的非常相似,这个现象引人反思—若今日机器已能取代大部分人的工作,这个时代我们是否更该思考如何「活得像个人」?基督徒更是需要思考:「如何在职场中活出神的形象?」今天潘博士所分享的内容回应了这个问题──用大爱做小事,在小事上服事人,与人建立真实有温度的关系,这就是在职场生活中,机器做不到而唯有人做得到的!

吴子平牧师:结合灵修与生活,把神带到生活中

职场基督徒在忙碌的生活中,都渴慕像潘怡蓉博士今天所分享的这样安静的生活,但这种冲突令人想到──今日基督徒是否还在挣扎于生活与信仰之间的分隔?或许把所谓的灵修时间,结合在我们每天的生活当中,才是解决之道!第二个重要的问题是,我们与非基督徒的差别在于「有神同在的人的生活」,但我们真的了解并寻求这样的生活吗?第三个问题是,我们如何回应「职场中的人性」?在职场中必定有许多的困苦与挣扎,但一生就是要从不成熟走到成熟,期许我们更多用神的眼光看待职场中的困境,成为成熟的人。

董家骅牧师:个别弟兄姊妹在缺乏大群体支持下如何操练灵修生活?

董牧师询问潘怡蓉博士,一般弟兄姊妹如何在缺乏整个教会一起推动灵修行动(例如教会年历)的时候,个人如何操练灵修生活?

潘怡蓉博士回应道,面对职场忙碌的基督徒,通常透过以下两个行动操练是最有帮助的:

司徒永富博士:在规律中遇见神

「主动寻找灵性群体」例如司徒博士与其机构会在香港山上的一个熙笃会静修院,每年进行持续三晚的退修会,操练回到正确的生活规律中。而在司徒博士与当地神父的对话中,提到属灵操练就是「祷告,阅读,劳动」,最终这令他体会到神的同在不在他处,就在我们的专注与规律当中。

吴子平牧师:规律使人内心清明

在职场神学院的操练中,也鼓励学生每天上午操练走路祷告,雨天也坚持拿着雨伞走。

因着这样的规律,每天能整理好自己的内在,心灵就越来越清明,并使人在上班前就预备好好的状态!

廖泉添弟兄:在专注与操练中寻求圣灵智慧

在灵命塑造的方面,我认为最重要的是聆听圣灵的指引。在这个时代,世界已经不需要知识,需要的是神给我们的智慧,属灵的分辨能力。期许教会在专注与属灵操练中寻求圣灵的智慧,使我们能正确地回应时代。

地点:ZOOM

日期:2022年10月13日

人数:~19

由世界华福中心发起的第五次MDW圆桌会议于2022年10月13日举办完成。本次会议荣幸邀请到原为台北信友堂长老,后参与开拓、牧养板新信友堂的何玉峯长老,为我们讲论「释经与工作」。回到圣经所发出的亮光,重新调整我们看待工作的眼光。

圣经与生活的关系需要一个典范的转移

何长老指出,在华人福音派教会背景当中,比较多「教义式的解经」,意即试图从圣经中找出一些普遍与永恒的真理与原则,然后把这些原则用在我们的工作当中。但何玉峯长老提出一个新的解经进路,更多进入经文本身的处境,就像身历其境般透过经文跟随神;而根据我们对经文的体会程度,我们的生命就活出相对应的特质,让圣经经文与生活处境真实交会。

本段经文的三个关键词与三个主题

本次何长老选择马太福音十九章1节至二十章16节的经文切入,探讨经文与职场生活之间的关系。何长老首先提供给我们一个鸟瞰的视野,观察整段经文反复出现的关键词。首先是「跟从」。第二是「神的国」。第三个则是「撇下」。第二个角度,则是就经文分段,看到这段经文谈论的不同主题。在马太福音十九章3-12节从离婚的议题谈论婚姻关系,19:13-15由大人和小孩的差异谈论父母跟孩子的关系,19:16-30探讨有钱人的财产对他进神国的影响。

重点不在于做对的事,而在跟随对的人

在本段经文的16-30节中,谈论一位有财宝的少年人来求问耶稣,如同当今一个在职场有财富但也要寻求生命之道的人。从他求问耶稣的问题表现出他的思考模式是「做什么能得什么」,这是职场中常见的思维方式。但何长老指出,耶稣挑战他:不是有没有做对事,而是「有没有找对人?」;接着第二个挑战则是:永生不是去得的,永生是要「进」的(进入一个状态)

遵守诫命,如同今日职场上也会注重职场伦理。但遵守诫命/伦理并不足够。耶稣接着提到,进入永生的人是完全人,要进入一个像上帝一样善的生命,进入慈善、慷慨的领域。而最后则是要撇下一切跟随耶稣。但对职场人士来说,如何在忙碌的生活中,仍做一个跟随耶稣的人?

跟随耶稣就是要「撇下」──调整自己生命的顺序

何长老分享,耶稣不断强调「撇下」,乃是要我们重新调整所拥有的资源的顺序。「做完全人」才是耶稣所指出的生命方向。在我们的生命中,会不断的经历得产业、再给有需要的人,不断如此操练就是一个跟随耶稣、迈向完全的生命。我们就不会着眼于该做甚么可以赚多一点,而在于怎样可以更成熟完全、能不能吸引人靠近耶稣?

何长老分享到,本段圣经书写的三个段落,也让我们看到婚姻、亲子与职场与财富都有关系。许多在职场上成功的人,舍下生命中其中其他的部份为了要得到财富,反而导致生命的破碎。因此经文提到耶稣「治好」了,何长老推测──耶稣治好了那些在婚姻与亲子关系中破碎的人,那些许多有财富但生命贫乏的人。

陈保罗弟兄回应:回归圣经根基探讨职场与信仰的关系

陈保罗弟兄分享圣经中多次提到「工作」或「职场」,照理来说,应当有许多有关信仰与职场之间关连性的讨论。然而事实上,即使在西方世界,从1980年到2000年之间,只有79本跟工作有关的基督教书籍。从2000年直到如今,有关信仰与工作的讨论终于开始呈现爆炸性的成长。然而这个主题都仍被归类在「parachurch」的范畴当中,无法进入教会牧养的主流论述。面对这样的缺乏,教会真的需要更看重如何牧养职场中的弟兄姊妹,并且是以本于圣经的视野,而非仅是援引世俗的学问。基督徒不须使用高言大智,回归圣经就能说明深刻的道理。

董家骅牧师回应:人在江湖却不属江湖的生命

「现代世界」的价值观,使人原有的身分认同瓦解的时候,会越来越依赖「拥有的事物」去定义自己的价值。而这也是教会与基督徒在各种困境中挣扎的主要原因。这个「拥有」模式不只影响到我们的工作观,进而也会影响到我们的牧养。今日何长老不断强调的「舍下」,不只是要舍弃我们的财物,更是要主动地舍弃世界的价值观。面对这个世界的「江湖」,基督徒倾向有几种响应模式。第一种是「退出江湖」,可能是更多花时间在教会服事。第二种模式是「一统江湖」,以基督信仰征服世界的各个领域。但或许有第三种应对模式,也就是「笑傲江湖」,如同圣经说「进入这个世界却不属这个世界」,我们在信仰里能身在世界但不被影响!

那实际上来说,怎么在教会中推动对职场神学与牧养的看重?或许教会的牧者需要不再继续依赖教会外部的机构去动员弟兄姊妹参与宣教,而是回到教会的核心身分,自己动员门徒在他们所在的地方参与宣教,而这当然包含推动在职场的门徒运动。

职场神学之讨论

白崇亮博士分享到,职场神学这几年渐渐获得更多的关注,从职场伦理开始,也开始有职场的灵修神学的探讨。事实上,相较于在教会中的生活,在职场上操练灵性是更加困难的。而灵修神学则能帮助职场的弟兄姊妹将知识转化为个人独特的生命体验,并且帮助他们面对职场中世界的文化。在旧约圣经中也有非常多在职场中操练灵性的榜样,诸如雅各布、约瑟、但以理、尼赫迈亚等等,这对于职场中的弟兄姐妹非常有帮助。

郭鸿标牧师分享到,我们日常生活读经时,如果我们从旧约中研读,能学习到许多面对日常工作的智慧,因此我们当保持研经的热情,在读经时当不只读新约,也要研读旧约。

除此之外,我们也应当与弟兄姊妹彼此帮助将信仰的观点与职场生活整合在一起。另外,郭牧师也鼓励弟兄姊妹阅读历史神学,如马丁路德、奥古斯丁、加尔文,他们的神学论述中都会将这些领域整合在一起,让我们能突破今日神学高度分工的局限性,提供一个整全的眼光。同时郭牧师也坦承,今日华人世界仍较少神学研究者探讨职场神学,因而我们期待未来神学院更多与何长老这样职场中有经验与圣经见解的弟兄姊妹合作,丰富华人职场神学的视野。

董家骅牧师指出,神学院与牧会现场一直有这样的张力:神学院端想要更扎实地做神学研究,但教会端期待更务实的牧养方法。然而这样的张力,可以成为一种「创造性的张力」──藉由外在环境的变迁与压力,促使神学与教会的复兴。社会中的议题永远层出不穷,但或许更重要的在于如何找到一个本质性的信仰实践,找到基督徒生命的根本原则并以此应对各样变动的环境?因而我们对神学院的期待,或许就不是开更多的课程,而是帮助神学生发展出这种整合性的视野。

吴子平牧师响应,今天神学院的教导所归依的方向可能主要为教会的牧养现场;然而,我们不应只停止在教会现场,我们更要将弟兄姊妹在职场的生命放进神学院的教育思维。吴牧师也提到「灵命一致性」的议题,由于教会环境的单纯,在教会实践信仰似乎阻力较小而较为容易;但我们内在生命的不一致,容易在复杂与高压的职场中显露出来。因而神学院的教导应当将这样的复杂处境考虑进去,帮助弟兄姊妹活出一致的生命。

讲员总结回应

最后何长老总结响应,今天我们提到许多有关神学院端与教会端、牧者与职场之间如何整合的问题,或许我们可以请神学院老师到教会中开课,而也同时请职场上有经验、也能教导圣经的人到神学院开课,彼此谦卑的互相学习。

然而到最后,其实最重要的是「人」,我们最需要的是效法主的榜样,而不是课程或言语;需要许多有耶稣生命的人,让人看到真实的见证。这是神学院、教会、职场神学最终汇合的地方──「某一个人/某一些人/某一群人」身上!

地点:ZOOM

日期:2022年8月11日

人数:~22

从「投资」的观念理解神赋与基督徒之管家的职分

由世界华福中心发起的第四次MDW圆桌会议于2022年8月11日举办完成。本次会议荣幸邀请到剑桥大学瑞德理学院(Ridley Hall)退休教授理查德.希金森博士(Dr. Richard Higginson)为我们讲论「从管家职分(Stewardship)探讨财物、创业和普世宣教」。希金森博士同时是瑞德理学院中「信心在商场(Faith in Business)」事工的总监,致力于帮助职场基督徒在艰困的环境中活出信仰。

作为投资者的神──投资祂的世界,并将管理权交给人类

「信心在商场」事工相信:神是一位投资者。神在起初以祂自己的资源投资(创造)在这个世界中。而在所创造的一切中,人是特别的存在──唯有人是以上帝的形象创造。这意味着人具有「创造、维护与修复」的能力,并反映在人类所从事的各种职业中。这个管理万物的权柄是从神而来,人类伏在神的权柄之下并要向祂交账。然而神在给予人类管理职权的时候,也是在冒人类可能会偏行己路、不负责任、管理不当的风险,此亦人类堕落的其中一个面向。

人类如何使用神所赐的资源

地球藏有许多需要经过开采、转化和提炼才能产生价值的资源。自250年前的工业革命开始,煤矿、石油与天然气等资源的开采与使用量大幅增加,产生好的和坏的影响。一方面普遍提升人类生活的水平与便利性,但另一方面,开采的过程破坏了环境、并且也有资源分配不均的问题。如今地球生态已经因此被严重破坏。解决问题的第一步,我们需要回到个人的层面。神赐给我们所有人时间、金钱和才干,圣经提醒我们需要以智慧来管理我们的时间、金钱与才干,并且要使用在使弱势者得帮助的事上。结合这两个核心精神──智慧与怜悯,就构成现今所谓「社会企业」的准则。

企业家、投资者、消费者面对环境议题当尽的责任

企业界人士以及投资人士面对生态危机当负起响应的责任。目前许多企业人士愿意正视这个危机,例如比尔‧盖兹所著的《如何避免气候灾难》中提到的诸多绿能科技。即便我们不一定都是影响甚巨的企业人士,但我们都一定是投资者或是消费者,每一个消费与储蓄决定都将带来影响。因而我们需要检视:是否有将金钱运用在值得信赖的产品与公司上?企业的力量如同一把双刃剑,造成现今社会许多乱象,但同时有潜力带领我们脱离这些乱象。我们相信神喜悦救赎企业脱离罪恶迈向正轨。「劳动增值/血汗产权(sweat equity)」的观念提醒我们,根据信念所进行的投资,需要有这样的耐心与信心。投资在符合我们价值的企业,不代表能马上看到获利,但最终我们将能看到报偿。

在职场中回应神的三大命令

圣经神对人中总共有三大命令:

大诫命中爱邻舍的爱涵盖所有人,甚至包括仇敌。在职场上的应用则是要去爱所有的利益相关者:员工、客户、供货商、投资者,甚至是竞争对手。大使命则要求我们以耶稣所要的生活方式来生活,我们的行为、生活方式、经商手段都要符合神喜悦的样式。愿我们无论在什么岗位上,都以门徒生命回应神对我们的这三大命令。

陈国雄博士:如何在生活各方面忠于管家职分

针对希金森博士所提及的管理观念,陈国雄博士以「数据治理模式」和「投资绿能、微型产业」为例作为响应。现今许多民营或公家的公司企业,诸如政府、医院、公司、学校……都需要搜集与经营人们数字化的信息,其中有责任感的机构会引入「数据治理模式(Data Governance Model)」的观念。这些单位仅仅是数据的保管者而非拥有者,因而拥有者在任何时候都有权取得与使用这些数据。透过这种新型态的管理模式,让我们更能有智慧的保障人们的权益。另外就投资的选择上,陈国雄博士个人透过投资在电动车产业做为保护自然环境的方式,也支持实施ESG指标(环境保护、社会责任、公司治理)的企业。除此之外,政府方面不总是能坚定地推行保护环保的措施,需要民间人士的参与与推动,基督徒更是应当责无旁贷!当今在平台型企业上所兴起的微型企业也值得我们关注。微型企业本身通常更加对环境友善,注重消费与生产活动对环境的责任,也有助于降低失业率。是值得我们投资参与的新兴商业模式。

韩伟炫牧师回应:关顾受造世界回应神的荣耀

神吩咐人要照顾祂所造的世界,而现今深受破坏的生态环境是人类作为管家的紧迫挑战,气候变迁迫使人类不能不面对环境关顾的议题。但整体来说,华人教会倾向没有看见环境关顾的重要。这是因为华人教会的神学论述,时常把属灵跟属世二分,而无法看到受造世界的价值。我们需要透过整全宣教(整全服事)去突破这种世界观。整全宣教相信神创造宇宙是为了祂自己,以至于当我们关顾这反映了神荣耀的受造世界时,这个行动就是宣教的一部份。差会、教会的领袖,当身体力行传递环境关顾的信息。盼望透过众人的行动与反思,华人众教会未来越发能关顾环境,不单只是为了人类的利益,更是为了神的荣耀。

讲员总结回应

我们看见各地基督徒在慈善、给予的事上已有许多的参与,然而在投资行为上,似乎没有使用一样的智能与原则去管理我们的资源。基督徒理当整合我们在慈善事业与投资这两个领域所运用的原则,都当照着神的心意去行动。气候变迁、如何投资,已成为今日人类所面临最关键的议题,世界逐渐从过去的错误中醒来,教会不应落后!

地点:ZOOM

日期:2022年6月9日

人数:~22

世界华福中心所发起的第三次MDW圆桌会议,已于2022年6月9日顺利举行。本次会议有幸邀请到新加坡圣约播道会领袖导师、锐意门训教会全球联盟创始人曾金发牧师为分享嘉宾。曾牧师认为,不管在领导学、门徒训练、和职场事奉中,若我们不理解「由内而外」的领导(Leading from the inside out)的重要性,容易使我们在灵命的疲乏倦怠之中,失去响应神呼召的力量与勇气。而要建立「由内而外」的生命素质,我们就必须了解何谓「灵命倦怠」,以及如何克服它?因此本次会议,他将以「跨越灵命倦怠」(Overcoming Soul Fatigue)为题,回到圣经的基础重新定义「成功」,并提出在企业中活出「由内而外」的领导的五大关键。

认识「灵命倦怠」(Soul Fatigue)的重要性

曾牧师首先讲述,为何认识「灵命倦怠」对于职场领袖和建造门徒如此重要?他认为:基督徒的服事是一种内在生命的自然流露,内在生命的质素将决定事工的质量。因此留意内在生命,是活出门徒身份至关重要的议题,也使我们在被呼召的各个场域中活出耶稣的形象。因而若缺少对「灵命倦怠」的认识,以至于不知如何克服,便必然会阻碍我们完成事工和实践神对我们的召命。

首先曾牧师以「即将过世的国王与他的四位妻子」的故事,比喻人生中我们倾向珍视的事物,以及我们对于内在「灵魂」的忽视。比如今世的身体、用来定义幸福感及身份的财产、一直陪伴在旁的家人和亲朋好友等等我们都想去珍惜把握,然而这些却都无法陪伴我们进入死后的生命,唯有灵魂可以。但我们的生活,却往往选择忙于生活、事工、职场、工作、生涯的许多需求中,而忽略了照顾「灵魂」。

基督徒的成功是「成为忠心的管家」

接着,曾牧师回到剩经重新定义「何谓成功」。他认为对于基督门徒,成功不是按着世界的标准,乃是依据我们是否响应神所呼召的管家职份(Stewardship)来定义。这意味着我们在神面前成为「忠心的管家」,比达成世界定义的成功更为重要。按照圣经经文,基督徒实践管家职份必须与神的旨意一致。而虽然基督门徒有共同的管家职份呼召,却也同时各自拥有特殊的恩赐与身分。如果我们想被神看作是成功的话,就代表必须按着祂的呼召,并妥善使用祂所赐的恩赐,以实现祂的旨意。而衡量一位基督徒的管家职份是否成功决定性的指标就是忠心(Faithfulness)。忠心,是借着是否生命至终有无「好好完成」(Finishing well)来衡量的。许多障碍会导致一个人无法好好完成管家职份,其中一个主要障碍,就是「灵命倦怠」。

深究「灵命倦怠」的症状、成因、结果与解方

「灵命倦怠」的三种症状

曾牧师认为「灵命倦怠」的症状有三。第一,匆忙感(rush)──在忙碌中感到匆忙、仓促。匆忙感本质上是一种压力,当人的内在能力无法配合外在环境,或能力不足以应付外在变化时,所感受到的就是压力。如此一来,事务主宰了我们,而非我们掌控事务。第二,无聊感(boredom)。在压力底下,人会变得无感与麻木。一方面,会感到匆忙,但是另一方面,却感到生活一陈不变,没有新鲜感、新奇感,没有任何令人兴奋、有所热情的事情。第三,孤独感(isolation)。我们感到孤单,不被了解,这是失去热情所导致的结果。

「灵命倦怠」的内在原因

而导致「灵命倦怠」的内在原因,曾牧师总结出三个,包括:「在虚空中运转」(running on empty)、「追逐虚空」(running after emptiness)、「扭曲的内在脚本」(flawed inner script)。

圣经杰里迈亚书二章5节提到「耶和华如此说:你们的列祖见我有什么不义,竟远离我,随从虚无的神,自己追逐虚空呢?」。这节经文点出灵命倦怠的内在原因:先是随从虚无的神,接着自己也成为虚妄。在虚空中运转(running on empty)造成灵魂的贫困,追逐虚空则造成灵魂对空虚的成瘾;一旦我们在虚空中运转又无法克制地追求虚空(running after emptiness),灵魂的贫困不但会掏空内在的蓄水池,也让灵魂对一切破坏生命的事情上成瘾。

第三个原因来自我们内心「有缺陷且被扭曲的内在脚本」(flawed inner script),我们认定自我的价值是来自于我们有事可做。但是,正确的内在脚本乃是认定我们真正的身份── 神的孩子。我们被爱、有价值是因为神爱我们,而不是因为我们正在做的事情。一个人对身份的认识,会影响我们的安全感及价值感。而我们最首先和最重要的身份,并非在于成为成功的领袖,而是清楚地认定自己是神的孩子。

「灵命倦怠」的结果

灵命倦怠会导致三种结果:失去清晰的观察力(clarity)、失去勇气(courage)、失去喜乐(joy)。第一是失去清晰的观察力,原有的价值系统也随之慢慢被改换。第二,失去回应神的呼召的勇气。我们不回应神所指派的任务,因为我们已认定自己已经太忙碌或没有能力了,但同时却把时间花在让灵魂成瘾以及分心的事情。这是因为灵魂感到太过劳累,它需要需要找到方法逃离匆忙感、无聊感、孤独感的痛苦,却更加失去承担更多任务的能力。第三,失去喜乐。诗篇第一百篇是一首欢庆喜乐的诗歌,基督徒的记号乃是在属天喜乐中事奉,不论在怎样的环境中都能得力。而当灵魂看见神源源不绝的恩典,感受到神的同在,就能成为是丰盛的、感恩的、有深度的,并能在属天的感恩与喜乐之中前行。但当灵魂是疲乏、空洞或追随虚空时,我们会用扭曲的内在脚本来左右自己,变得不喜乐。即便表面上能够持续获得成功与肯定,灵魂深处我们深知自己并不喜乐。

「灵命倦怠」的解方

灵命倦怠的解方,不能是只停留在处理症状,更要处理原因。曾牧师此处提到三个主要解方:承认灵命倦怠(acknowledge soul fatigue)、负起个人责任(take personal responsibility)、改变信念系统(change belief system)。第一,承认灵命倦怠。如同油箱见底需要再加满,而不是勉强车子继续开,我们需要承认自己有需要,刻意空出时间让主来重整恢复我们的生命。并且我们不是透过活动或度假尝试恢复灵魂,而是以「改变生活方式」来面对灵命倦怠的光景。 第二,负起个人责任。这意味我们必须检视与关怀我们的个人生命,修改人生的优先级。第三,改变信念系统,从必须完成更多事情,到单单完成父神的旨意。我们内心带扭曲的脚本会让我们不断的承诺或拒绝外界的事情,但当我们容让灵魂回到安静之处、寻求经文与主亲密的时间,我们将能重整生命的优先级,意识到并有能力时常拥抱神的呼召及任务。当我们能全然对主说「是」,我们将可以向世上所有其他事物说「不」。

五个企业领导的关键

谈论过灵命倦怠与内在生命的重整以后,曾牧师接着提到应用的部份。如何成为拥有「由内而外」去领导的职场领袖?他分享了五个企业领导的关键:决策分辨的清晰度(curating clarity)、重新规划风险范围(re-staging the risk Horizon)、检视标准的一致性(auditing alignment)、放大热忱(zooming in on zeal)、降服于神(yielding yieldedness)。

第一、决策分辨的清晰度。这是职场领导的首要之事,必须建立在「清楚明白神的呼召」以及「清楚核心价值」的基础上来发展。他强调筛选核心价值的重要性,是因为每件事可能都是好的,但不见得都值得去做。因此,不只是要筛选价值,而是要筛选最好的核心价值、圣经价值,来响应神的呼召。

第二,重新规划风险范围,也就是评估风险与权衡取舍。职场领袖必须避免两种极端:回避风险或冲动地跳入风险。我们不能只是消极地逃避风险而不做出改变,但也该如何在抓住机会和潜力的同时清楚地意识到风险,否则将掉进风险冲动的极端。因此,重新规划风险范围意味着,对风险和权衡取舍有一套客观的评估标准,需要时常寻求神的智慧和引导。

第三,检视标准的一致性。这意味着当我们在职场遭遇许多挑战和可能妥协的时刻,必须保持与主的价值以及我们的核心价值一致,与祂同行。不单单是理性理解,还必须透过行动来活出核心价值。

第四,放大热忱。在职场和商界会遇到许多灰心挫折,但永不要失去热情,不要丧失勇气。许多企业主从职场学到的一个共同的关键是:在神里面坚持不懈,保持热情、热忱和坚毅。

第五,对神交出顺服。商场上的成功并不是关键,关键在于成为神的忠仆,与祂同工。圣经说,你们是地上的盐,你们是世上的光。希腊文用了「你们」这个非常好的代名词。唯有「你们」是地上的盐,「你们」是耶稣的门徒,「你们」是世上的光。透过神的帮助,让我们由内而外,在职场上成为光和盐。

董家骅牧师与曾牧师对话:零职场经验的教牧牧养处方

世界华福中心总干事董家骅牧师请曾牧师分享,对于没有职场经验的教牧领袖,该如何牧养或装备在职场工作的弟兄姊妹?曾牧师认为,没有任何职场经验的牧者,可以留意两个原则。第一,留意主所赐给你的领导敏锐度、呼召、恩赐。第二,透过引进其他职场领袖的声音,从旁观察来学习。

许多牧师都很热心关怀职场弟兄姊妹,也具有牧者的恩赐,但若缺少对职场的敏锐度,就无法了解职场弟兄姊妹的想法。即便忠心地按着圣经来牧养,也会与职场弟兄姊妹们实际处境有极大的差距。因此牧者进行职场事奉时,需要像个谦卑的学习者,第一,向在职场中的弟兄姊妹学习,聆听他们的世界、与他们对话,甚至进到他们的职场中了解实况,分享经文、分享圣经的领导原则。

第二,透过引进其他职场领袖的声音,是没有职场经验的牧者可以采用的替代学习方案。曾牧师从不以牧师的身份来告诉这些企业领袖该做什么事,而是将其他职场领袖的声音带进牧养现场,使牧者与职场领袖互相协作,提出不同的角度。牧者可以从职场领袖们的对话中观察并学习。长久下来,这些职场领袖也学到以圣经领导的原则来面对企业中的种种现实。

陈国雄博士回应:以创意重新定义问题,突破事奉的框架

陈国雄博士(加拿大Business with Higher Purpose负责人)回应,曾牧师提到「成功的管家」,与他一直在思考有关「创造主以及祂的创造」的主题有关联之处。他认为人按着神的形像而造,因此也被赋予创意来解决问题与处理危机。在问题解决和危机处理时,常常需要透过设计问题(design problem),而问题往往是被限定在某个框架下。如果把定义限缩在狭隘和旧有框架下,很难找到解方。「创意」(Creativity)则可以突破框架。

他以香港在疫情之下的危机处理作为例子,说明如何可透过找到共同价值来应对两难的情况。陈博士认为,智慧的定义是:如何有创意地来问问题、定义问题,再来解决问题。重新定义旧有的概念,往往可以达到解决问题并让两种价值共存。他认为在实际执行面上,许多事情并没有明确的非东即西的差异,反倒透过创意,我们可以找到共享并交集的部分。因此,他认为曾牧师在谈企业家(entrepreneur)、使命性(missional)、门徒(discipleship)的关系时,也展示了如何重新定义,并有创意地找到问题解决的方法,可以帮助基督徒思考,如何在「信、望、爱」的核心价值下,重新定义困难、困境、进退两难、冲突等等,并有创意地在当今的世界来侍奉上帝,面对充满挑战的未来。

拿督黄传发与曾牧师对话:门训中的牧职关系

拿督黄传发(UCSI集团创办人)邀请曾牧师分享在与企业领袖的一对一指导中,有哪些具体的事情可做,以帮助牧养和动员门徒?曾牧师提出三件事。第一,聊圣经。聆听和互相分享灵修感想,把所做的一切回归上帝的话。第二、聊家庭。透过了解家庭来触及他们生命中重要的区块,包括教养、婚姻、在家庭的灵命成长等等。第三,聊职场的挑战,并从他们身上学习。透过聆听挑战,扩张自己的视野、激发想理解他们世界的好奇心,接着再跟他们谈论圣经原则和领导智慧。曾牧师以思惟领导力(Thought Leadership)来引导他所陪伴的领袖,盼望透过上帝的恩典,让他们获得领导的黄金三角:清晰(Clarity)、勇气(Courage)和怜悯(Compassion)。如果不清楚呼召,就无法适应变化多端的职场。而勇气代表「勇于起来成为上帝要我们成为的样子」。怜悯是上帝授予了我们影响力与权力去服事,而非去征服。

白崇亮博士与曾牧师对话:回归「建造门徒」根基

白崇亮博士(前台湾奥英整合营销传播集团董事长)观察到华人教会在发展职场事工上遇到很多困难。到底职场事工是否有机会被纳为教会内部的事工呢?该如何做到、怎样突破?要响应此问题,曾牧师认为必须回到信仰的基础和核心价值。透过上帝的恩典,有四件事可以重新定义了基督徒的核心价值:成为门徒、塑造门徒、增长门徒、动员门徒。上帝对世界有一个救赎性的使命。假如我们能透过上帝的呼召来定义一切,为着祂那救赎的使命呼召的缘故,那么其他一切事情,都会回归到教会最核心的使命。否则我们就只是尝试忙碌在各个领域,例如当个好家人、好的职场工作者,而失却了成为上帝救赎使命的中介这角色。

曾金发牧师认为,要突破的往往不是职场事工的问题,而是教会文化的问题。在华人教会中,当讨论如何在教会里发展成功的职场事工,许多时候最根本的定义取决于谁主导决策、谁下最终决定、教会的优先级是什么,有什么管道、什么舞台、什么事工会吸引关注等。教会缺乏领袖,再上教会还有许多其他需求,要开始职场事工,意味着必须使用资源和领导力去进行,那代表的是领导力与资源需要做重新分配,很容易造成谷仓效应(Silo Effect)。

因此,面对各种需求,必须回到:什么是教会最重要与根本的呼召?意即,建造门徒以回应神救赎世界的心意。在领导时,有这样的观点让我们能完整思考完成任务的过程与时程表。而当我们塑造门徒的过程,自然就不会忽略职场及家庭的面向。「在家庭中培育门徒;在职场中培育门徒」,这样的观点也帮助我们去计划真正有助于培育门徒的三年旅程,而不只是一个个课程。曾牧师也分享,他确实见过一些在职场事工有成的教会,但一方面地杰出往往存在着另一方面的取舍权衡。即便一家教会建立了很成功的职场事工,它在其他的事工方面也许不一定很成功。重点是,没有完美的教会,每间教会都有自己的挣扎所在。

郭鸿标牧师回应:在教会中实践对职场事工的看重

郭鸿标牧师(张慕皑教席教授/ 副院长)认为曾牧师强调职场门徒的服事是由内而外(inside-out),而不是由外而内(outside-in)的这点,很具有启发性。他以自己教会推动职场牧养的课程为例,提到在推动新的课程当中,是需要经过教会多个部门的沟通、协调、共同领受异象的才能达成的。而在发展新的课程时,也需要许多外围同工提供有用的资源。

郭牧师观察到一个现象,从下而上(bottom-up)的角度来看,设立一个职场事工主任岗位,实际并没有改变教会在职场牧养的力度。如果只把职场牧养视为次要的事工,一年只有三次主日讲道的时间,是无法把这目标推动到整个教会的。尤其在华人教会,一个教会有很多部门,但各个部门各自为政,很难产生协同效力。因此堂主任的决策很重要,惟有把职场牧养的观念与价值,融入到教会各部门的牧养里的时候,职场牧养才能发挥效应,这个做法呼应曾牧师提醒的,重新定义「职场牧养」的概念。如同曾牧师的分享,职场牧养是从内在生命开始建造的,然后才有职场宣教,这是行动见证。因此,「由内而外」而非「由外而内」的次序很重要。

教会习惯倚赖教会外面的机构来推动职场牧养,但若要在堂会里面推动职场宣教,要先理解拟定教会的具体运作方法、理解教会的习惯、分析教会结构性的情况等等,郭牧师现在身为顾问牧师,可以跟教会分享很多对于职场宣教的理念,但他强调,他不能强加自己对于职场宣教的想法在每个堂会,因为每个堂会有各自首先要解决的内在问题、优先事项,但他认同曾牧师分享的,要找到教会的核心价值(core values),而他用一种「同行」的态度,协助他们找到核心价值,但也不只把眼光放在教会的缺乏上,而是去看到许多上帝已经给了一个教会许多外在的属灵资源,与那些外部的资源,达成资源共享。

庄信德牧师回应:用神的话语重塑我们看待今日的眼光

曾牧师提到生命的内在光景会影响到服事的外在表现,庄信德牧师(播种国际事工台湾分会执行长)以「凡劳苦担重担的人可以到我这里来,我就使你们得安息」(太十一28),这段耶稣的话作为响应,认为这个进入关系的应许,决定了我们成为什么样的人,先于我们该做什么事。

庄牧师举诗篇为例,诗篇共有一百五十篇,大抵可以听见类似职场里各种酸甜苦辣的声音。诗篇第一卷到第五卷,每一卷都用赞美诗来作结束。这并不代表政治正确,一定要说上帝喜欢听的话作结。职场人会遇到许多困难时刻,很需要有属灵导师来聆听各样急躁、困难、疲乏、埋怨的声音,赞美反而是最困难的事情。对犹太人来说,他们不会不明白人生的残酷,但在诗篇编纂的过程中,最后都要以赞美上帝作结,这是因为赞美针对的是「上帝是谁」,而不像感恩针对的是「上帝做了什么事」。要认识上帝是谁,有赖于我们与祂建立一种「我与你」(I-and-Thou)的关系,回到一种「我们与祢」最单纯的关系,没有任何中介,单单赞美祂。

曾牧师谈到「成功」时,提到最后怎么结束是很重要的,庄牧师补充所谓最后的结束,不是以我们为中心,而是以上帝的信实(faithfulness of God)为中心。每一件事情在时间里都会消失,已过的事情没有人纪念,但只有从上帝信实的角度来看,成功才有可能被永恒纪念。上帝将「永远」这个概念放在我们的生命里,让我们带着这个概念,去进行职场门训,因此我们必须从许多未知、未完成进入到已知、已完成。职场上永远有做不完的事情及未知的新挑战,但若牧者们帮助职场人看到,上帝已经做了什么,他们已经知道什么,也很重要。这正是曾牧师分享的,他在牧养时,永远都回到上帝已经说的话。

庄牧师很喜欢侯活士(Stanley Hauerwas)的叙事神学,他提醒我们,上帝的话会塑造基督徒的眼光,而基督徒的叙事是生命的表述,是一种独特又真实的世界观,呈现我们看待世界的方法。以路得记的内奥米为例,她在饥荒中离开伯利恒,又在人生的饥荒中回到伯利恒。她对自己生命眼光的关注是从甜到苦。在职场的伙伴,也常常会觉得他们的生命很苦。正如路得记一章6节到第四章结束,内奥米客观的状态没有改变(丈夫死了,儿子死了),内奥米的职场是痛苦的,但为什么最后她的生命可以是甜的?内奥米面对的政治及经济压力、环境的不确定也一直都在,就像职场的痛苦与压力没有改变。这种情况下,牧者们往往思考的是该如何赋能(empower)给他们,但是牧者其实没有办法赋能给他们,唯有上帝的话可以,可以帮助他们看见超越客观困境的永恒应许。

庄牧师再看波阿斯,若就职场的角度来说,波阿斯遇到了另一个在人生职场的伙伴:路得。波阿斯在第四章与至近亲属讨论土地问题,其实是在讨论路得。当波阿斯在与至近亲属讨论时,那位至近亲属只想要增加他所拥有的东西,波阿斯运用了很好的语言策略,呈现他有一种很重要的内在价值,关注的是一个他者的传承,怎样让一位死者(以利米勒)的产业存留下来。波阿斯的例子,可以作为牧者在协助职场伙伴权衡得失与守住内在价值时,更多从永恒的角度来思考。

最后,庄牧师提到,在职场进行门徒训练,引导职场伙伴看见上帝的主权(the sovereignty of God),是很宝贵的。即使外在环境充满变数,但因着知道上帝已经掌权,可以活出门徒生命的淡定。如同在路得记中看到,在饥荒时上帝已经掌权,见证上帝已经掌权的就是上帝的话。因此,如何带领职场伙伴读上帝的话,看见上帝的掌权从过去、现在到未来,都没有改变。培养职场门徒生命的淡定重点在于,帮助他们看到上帝已经掌权,并且一直在掌权,他们不是活在上帝还没有工作的未来,乃是活在上帝已经工作的现在。

地点:ZOOM

日期:2022年4月7日

人数:~25

何谓「在职场中经历属天的福乐」

由世界华福中心发起的第二次MDW圆桌会议于2022年4月7日举办完成。本次会议依然荣幸的邀请到温哥华职场转化学院主席及创办人、维真神学院职场神学退休荣誉教授保罗.史蒂文斯(Dr. R. Paul Stevens)为我们讲论「在职场中经历属天的福乐」(The Beatific Vision and the Workplace)。

「属天的福乐」英文为Beatific vision,更正式的翻译为「荣福直观」,此概念常见于天主教、东正教、路德宗与韦斯利宗当中,其意为「人得以直接与神面对面、全然的认识神,并且得以蒙受至福」。在过去,这份祝福常被认为是死后才得以实现,但在职场神学中,史蒂文斯博士相信我们在今生即得以窥视到这份祝福的一部份,意即透过我们在职场经历中所有的元素,从中辨认出神的同在。

在职场的各方面看见神

为了说明我们在职场中的工作,确实和「看见神」密切相关联,史蒂文斯博士依序列举

几位神学家与自己的研究。首先是法国神学家依路(Jacques Ellul)透过传道书的信息揭示「如果你甚么都不做,那你将不会明白神的作为」的真理;[1]英国神学家德瑞克基德纳(Derek Kidner)将诗篇的信息诠释为「(人类在工作时)身为创作者,所做的不过是透过工作去触发神所创造的奥秘—『使受造物有新的生命』」。[2]最后则是史蒂文斯博士自己在乔布记、诗篇和自己在世界各地旅行的经历中,明白神以大自然显现祂奇妙、人所无法测透的作为;在福音书中则在耶稣所行的神迹奇事中看见神。但除了奇妙的大自然和神迹奇事之外,史蒂文斯博士认为,我们在以下的几个职场的经历中,都能看见神:

活出「圣礼的合一」的生活方式:祷告即工作、工作即祷告

然而,对于职场的基督徒而言,我们每天忙碌于工作,到底要如何从当中辨认出神呢?

在中世纪时,天主教会中即有人开始提倡所谓的「混和型态的生活」(mixed life):意即结合沉思默想(玛莉亚)与积极行动(马大)的生活形式。大格里高里教宗(Pope Gregory the Great)更是提出一种激进的「圣礼的合一(Sacramental Unity)」的生活模式。[3]他认为世上所有职业(不分圣俗)、职业中的所有要素(满足我们生活所需的物质、与同事的关系、每天工作规律中的单调与劳苦),都能成为我们经历神、认识神的媒介。

祷告即工作,工作即祷告

史蒂文斯博士进一步透过本笃会的格言「祷告与工作(Ora et lobora)」阐述我们如何经历这种合一的生活。他提出「祷告即工作(Ora est labora),工作即祷告(labora est ora)」,意即「祷告」不只是单指祷告的行为本身,更是一种凡事倚靠神的生命态度。当我们以这种态度在职场中工作时,我们的工作即是献给神的祷告。像乔布这般,不是议论神,而是与神对话的生命,正是活出使徒保罗所谓「不住的祷告」。

在今生确实就能部分地「经历属天的福乐」

尼撒的贵格利(Gregory of Nyssa)认为,当我们拥有属天的眼光,就能使用日常生活中的每个元素看见神、认识神,并且得以在今生就经历到部分属天的福乐。[4]哥林多前书十三章则提到,我们目前能看到的确实不够清楚,但也能透过「不住的祷告」辨认出神行动的轨迹。最后史蒂文斯博士透过《倡议者》期刊中的文章作结:「当我们拥有属天的眼光,体会到这个眼光乃是来自一份欣赏、并拥抱日常每个细节中的爱,就能让这份爱来救赎平凡劳苦的日常生活、与我们的全人,也因此能够在工作的行动中、与同事的关系里、挣扎与痛苦中、以及领受创意以解决问题、服事邻舍时,确实地看见神、经历神![5]」

李适清博士回应:在日常劳苦中敏锐神的同在

史蒂文斯博士分享后,中国神学研究院主恩泽森教席副教授(神学科)教务长李适清博士用两个例子来描述「如何在日常工作的挣扎、痛苦甚至不公义中,看见神、经历神?」她讲述一名清洁员工如何在经理的冷落与忽略中,坚持每天向他打招呼,以「这是我为主所做的工」的信念来见证上帝。第二个故事则是关于一位受雇于笃信佛教的老板之下的姊妹。她成功在佛教环境中经营稳定的祷告小组,并每年在办公室举办报佳音活动。然而在「成功」背后,她日常所面对的是与老板截然不同的价值冲突和工作劳苦。李博士认为在真实的工作历程中,痛苦与恩典往往是并存交织的。她提醒教会需要帮助弟兄姊妹发掘工作中的恩典轨迹,不应只看见恩典的部分,而忽略陪伴、理解痛苦困惑的部分,应装备会众学习聆听、分辨个人故事中神的同在,鼓励彼此度过黑暗和挣扎。

陈敏斯教授分享:灵性操练培养── 在生活中连结上帝

针对史蒂文斯博士分享「在职场中『可以』看见神」,香港伯特利神学院柏祺城市转化中心总监陈敏斯教授(Professor Natalie Chan)则响应「『如何』帮助弟兄姊妹在职场中看见神」。在此她特别举出自己近年来向天主教所学习并实际操练的「圣伊纳爵神操」。圣伊纳爵神操为一种在神的同在中自我反省、觉察的属灵操练,其重点在于不仅要反思日常经验的表象,更是要使用这些经验作为素材,以深入自我内心,察觉内在的心灵动向。透过反思的过程,让神改变我们的内在,并培养一种在日常生活中辨认出神的心意的眼光。她建议职场基督徒每天至少拨出十五分钟进行简单自我反省。有意识地让神带领我们回顾过去一天的经历,并为未来一天祈求神的同在。

陈保罗弟兄回应:必须重新了解应用及实践神学的重要性

活传国际 Go Live Serve (GLS) 同工陈保罗弟兄认为若基础科学没有被转化为可被应用的知识,它们就与我们的生活失去连结,成为无用的知识。长期参与在华人教会中的他,感到过去教会不太懂如何帮助职场中的基督徒,去面对工作中的难题以及了解工作的意义,但随着基督徒咨商中心等应用性的专业开始出现,华人基督徒的信仰与生活才变得更整全。这次分享让他更确定应用类型的神学的重要性,并此引向全时间敬拜神的生活模式。他期待神学院能能更多关注应用神学。

拿督黄传发回应:属灵生活即日常生活

UCSI集团创办人拿督黄传发认为基督徒的行为如同双刃剑,我们必须有意识自己在职场活出怎样的生命以彰显神的荣耀。然而有时太过渴望展现出好的一面以做见证,却因此忘记去依靠神的力量。但职场神学提醒我们,神在我们的职场与我们同在。因此我们与神的关系,与我们每天的日常生活、职场生活是彼此契合的!

廖泉添弟兄回应:「如何」在破碎世界中实践职场神学

新加坡职场基督徒网络 (Marketplace Christian Network – MCN) 创办人廖泉添弟兄从「在破碎的世界中跟随神」的角度来思考今天的主题。他注意到多数的华人教会尚未充分了解到今日人性与世界的破碎。同时这个时代存在着许多世代之间、性别之间的不公义,以及人类对环境的破坏等等的破碎。而这些破碎与罪有关,因此也就和福音有关。过去基督徒对神的救赎理解得太狭隘,把福音的目标限缩在拯救个人的生命,可是福音其实也要来拯救这世界各种形式的破碎。这些破碎是这世代所有人正面对的重大议题。因此不能只「谈论」职场神学,而需要具体的知道「如何」在破碎世界中实践职场神学!他认为过去似乎极少看到职场神学成功地在教会中实践。

响应廖弟兄的发言,香港鸿福堂集团行政总裁兼执行董事司徒永富博士引用乔布记的经文,描绘乔布不断与神对话的生命,提醒我们如果和神没有连结,就无法在日常生活中辨认出神。当我们与神对话,与神相遇,认识自己后,就会谦卑自己!他总勉励自己:要认真面对上帝把我们放置的位置,即便能力不足,但能倚靠祂的恩典。

史蒂文斯博士的总结回应

史蒂文斯博士很认同每个关注「如何实践」的问题。而透过灵性操练或任何方式,都能帮助我们在日常生活中看见神!对于廖弟兄的发言,他也有很深的共鸣,「人们往往是在贫穷、破碎中看见神。」但首先,我们要先辨认出自己的贫穷,才能看见神在这一切当中与我们同在。史蒂文斯博士认为圆桌会议的讨论其实就是一种由下而上参与神学的方式,但也应重视从上而下的神学。

最后,他以约拿书的奇妙故事作总结。乔纳蒙受呼召去爱自己的敌人。在逃离呼召的旅程中被神使用见证福音。最后,乔纳还是被神带回了尼尼微,心不甘情不愿的传悔改的信息,而他们居然真的悔改了!这个故事让我们满心感恩,我们所拥有的神,是一位如此有大能、奇妙、美善的神!

[1] Jacques Ellul, Reason for Being: A Meditation on Ecclesiastes, trans. Joyce Main Hanks (Grand Rapids: Eerdmans, nd), 226.

[2] Derek Kidner, The Message of Ecclesiastes: A Time to Mourn, and a Time to Dance (Downers Grove: InterVarsity Press, 1976), 15.

[3] Chris R. Armstrong, “The Problem of Meaning and Related Problems: Four Voices in a Pastoral Theology of Work,” in Loftin and Dimsdale, Work, 206.

[4] 可参考 “Gregory of Nyssa: Becoming Human in the Face of God,” in James M. Houston and Jens Zimmerman, eds., Sources of the Christian Self; A Cultural History of Christian Identity (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 146-167 (146).

[5] Bill Droel, Initiatives, February 2022

地点:ZOOM

日期:2022年2月17日

人数:~27

「职场使命门徒运动」正式启动

葛理翰牧师曾说:「我相信神的下一项伟大行动将通过职场的信徒来实现」。本着「宣教和作主门徒本是一体两面、使命和职场不可分」的理念,世界华福中心(下称「华福」)深信各行各业的基督徒都肩负着「普世宣教」的责任与使命。2022年始,华福正式发起「职场使命门徒运动」(Missional Discipleship @Workplace;简称MDW),将于未来一年举办定期的圆桌会议、工作坊及年度大会。以扎根神学反思、鼓励装备教会、联合职场实战者其同推动宣教为目标。

六国成员委身MDW圆桌会议

本着「连结、促进、共创」的策略性定位,华福向十三位长期致力推动职场宣教的教牧、机构领袖、神学家、宣教动员者发出邀请,组成了MDW圆桌会议。成员分别来自美国、加拿大、香港、台湾、新加坡、马来西亚六地,承诺委身同行一年。首次MDW圆桌会议已于本年二月十七日于在线举行,团队特意邀请维真神学院职场神学退休荣誉教授、Institute for Marketplace Transformation (IMT) 研究所主席及创办人史蒂文斯博士(Dr. R. Paul Stevens)作为嘉宾,分享职场神学概论(On Becoming a Marketplace Theologian)。

史蒂文斯博士畅谈职场神学概论

史蒂文斯博士在分享中先讲论职场神学的四大好处。他认为职场神学是工作和信仰的整合,有益于身、心、灵。其次,职场神学全面透析了微不足道的人类如何融入神宏伟的计划,回答「为何工作」、「为谁工作」、「如何更好地工作」和「工作的终极目的」等重要问题,提供了符合上帝心意的整全「工作观」。第三,他透过职场神学解释了职场上的阻力和艰辛的来源并应对之策。第四,未信之人也得以藉此尝到天国的滋味。

他随之解读「职场神学」的定义和其中实践之关键。「职场神学是研究如何永恒受祝福地工作的一门科学」(Marketplace theology is the science of working blessedly forever)。史蒂文斯博士认为职场神学也就是研究神和祂对职人、职事、职场的心意,并赋予意义(工作的意义)。他进而带出「自上而下」的角度来研究职场神学的重要角度,还有实践职场神学的研究关键。史蒂文斯博士以四十年的研究和实践经验证实,实践的过程必须包括「头脑」、「心灵」和「双手」的共同参与。「头脑和智慧」即思维过程;「心灵和灵魂」包括在祷告中经历和探索职场神学的属灵层面;「双手和力量」即应用。对于职场神学的研究,他认为亚洲人十分注重实用性。

史蒂文斯博士也提到「西方神学的分化及职场神学的整合」。他指从起初及中世纪启蒙运动之前,神学的拉丁字是 「habitus」(一种灵魂的倾向)——是整全的。职场神学包括了宣教使命(Mission)、属灵生命(Mysticism)、系统神学和圣经神学所研究的「意义」(Meaning)以及道德品行(Morality)。他认为职场的呼召是全方位的,职业本身就是呼召。因此职场神学的整合需要有各个层面,包括宣教使命层面——「双手」,意义的层面——「头脑」,以及属灵和伦理道德的层面——「心灵」。

最后,他以乔布作为「自下而上」的神学家模范来讲论「与工作的神同作同息」的重点。乔布透过祷告研究生活现实。当中的关键是「无偿的、无所求的」信心(gratuitous faith)——乔布寻求神并不是因为能从神得到什么(伯1:9,14:15)。其次,乔布的朋友只是对乔布谈论神,而乔布是直接与神对话,以祷告探究痛苦。这反映出传统「自上而下」与「自下而上」的神学家区别。

「职场神学」的翻译与其适切性

分享过后,圆桌会议成员积极投入反思与交流。前台湾奥美整合营销传播集团董事长白崇亮博士提问到西方使用「marketplace theology」的源由与其适切性。史蒂文斯博士认为「市场」只呈现职场神学的单一面向,中文若是没有相对应的词汇,倒不如弃之称为「workplace theology」。Called To Work「职场使命」创办人及总裁孔雷汉卿长老也认为,凭她多年的经验与思量,「workplace」的概念指涉更全面。

「自上而下」与「自下而上」的神学互补

孔长老也提出在实践职场神学的三层面(头、心、手)以外,建议添加「双脚」的层面,因应用是周而复始方有成效。司徒永福博士则强调「心」是职场缺失的部分。职场需强调救赎神学,回到与神连结的关系。这也是今天商学院里最缺乏的部份。

中国神学研究院李适清博士担忧信徒实践「自下而上」的神学时或消减神性。白崇亮博士认为「上」和「下」两者必须并行,前者是抽象的、概念性的,后者是经验的累积的。要完成一个完整的学习周期,就需要连接两者,即所谓的「整合」。

建道神学院郭鸿标牧师认为在属灵资源和自身经历之间建立关联是神学家和牧师的责任。但现实中,很多神学家对于神学或真理的理解是非常静态的,且缺乏探索新事物的开放性。他们通常认为「经验」是过于主观的,缺失了客观现实。他认为「认识神」与「认识自己」紧密相关,那么「自上而下」和「自下而上」的神学就绝不能剥离。因为人和神的连接是在关系里,认识神就是认识真理,才能理解自己的经验,即谈到「心灵」。

如何缩小职场神学推动者与第一线教牧的差距?

世界华福中心总干事董家骅牧师认为谈到职场神学的时候,教牧与强调职场神学的人有明显的隔阂。在推动职场神学事工的过程中,如何缩小职场神学的推动者和第一线教牧领袖之间的这种差距犹为关键。史蒂文斯博士提出四点改善现状的建议。首先,他认为每位准牧者均需修读关于职场神学的课程,并配合行动实践。其次,牧者应每周拿出半天时间到会众所在的职场,了解他们在职场面对的困难,支持与祷告。第三、教会需要更多双职事奉的人员。第四,建议教会定期提供职场神学相关的讲道。

最后,梁旭辉传道邀请史蒂文斯博士列举几点念「职场神学」的人反而应该「忘掉」(Unlearn)的,以至于前车之鉴可以成为后事之师。史蒂文斯博士认为在审视职场神学的观念与实践时,最关键的是要先抓住职场神学定义的理解。第二点是明白宣教和职场之间的关联。第三点,清楚工作本身就是对神的敬拜。第四点是看见职场是「如何」作为灵命塑造和认识神的场域而存在的。最后一点,理解和认识「神的国度」和职场之间的关系这一点,尤其重要!

地点:ZOOM

日期:2022年8月18日

人数:~600

【会前非正式调查:18-40岁职场基督徒躺平状况、内心话语对使命的想法】

https://www.youtube.com/watch?v=L017vUPcglY

【上帝我不想努力了!精彩直播回顾】

https://www.youtube.com/watch?v=skVJGq5t_uA

聊聊青年的工作、灵性与使命」已于8月18日晚间8:00-9:30于Youtube直播举行,邀请到毛叔《教会青年思考健身房》Podcast主持人以及神学少女《不在教会的日子》Podcast主持人担任主持,司徒永富博士为回应人。两位主持人分享个人经历,讨论年轻人在职场中遇到的困境与现况,并从宏观的社会结构与微观的个人心理层面来响应年轻人躺平的心情,当晚直播时尖峰有602人共同观看,影片发布后累积观看人次有3360人。

地点:ZOOM

日期:2022年11月3日

人数:~217

聚会录影回放:

华语版:https://youtu.be/Kpn8yG-KUSw

粤语版:https://youtu.be/zgKOk8k6jGE

主持人:黄志靖

嘉 宾:杨锡儒、陈传华

回应人:董家骅

由世界华福中心发起的「主啊!我们所传的有谁信呢?──离散时代下,以福音为中心的门徒培育」聚会,已于2022年11月3日举办完成。本次会议荣幸邀请到台湾的杨锡儒牧师(高雄福气教会主任牧师)、香港的陈传华牧师(播道会雅斤堂主任牧师),与我们分享如何在离散时代进行门徒培育。

我们所传的有谁信呢?

传福音策略的反思

杨锡儒牧师分享到,许多教会发现传福音很难看到果效、教会成长很缓慢,若从行销的角度来看,福音是这么好的产品,销不出去的原因可能就是行销方法有问题!因此首先我们需要进行策略上的反思。传福音是一个「对话」,我们不能只考虑说的内容,也要考虑听者的状态。传福音的策略,就是一门如何与慕道者有效对话的学问。要研究策略,首先要了解传福音的对象「人」。如今这是一个离散流动的时代,人在不同的地区、不同的世代,发展出不同的特性。教会有没有针对每种不同的人深入地做分析?例如移民其实都有接触福音的黄金期,想传福音给移民时,教会有没有把握这个黄金期?此外,教会也需要反思传的「内容」─我们是否太过追求知识,却没有追求有效的福音对话?另一个现象,就是教会没有一个整合起来的布道平台。过往我们依赖个人布道,然而这种方式难以传承、容易放弃。若教会鼓励会众透过小组布道,有固定时间与周期,许多人一起推动,甚至使用统一的教材,这样才容易传承与延续布道行动,并且果效可以量化与分析。

门徒训练就是在面对人性

最后杨牧师谈到,推动门徒训练的困难之处,其实就是要面对人性里的罪性。教会今日训练出来的门徒,是不是愿意为福音付代价的门徒?一个愿意付代价的门徒,自然就能传福音。而门徒训练最终就是「生命改变」的经验传承,具体来说是从理性主义到信心之路、利己主义到利他主义、属地逻辑到属天逻辑。期待有更多的教会,藉由理解人性、对付罪性,带出更多真实的门徒。

回到基本步

离散时代成为转机

陈传华牧师首先聚焦探讨「离散时代」之下的特殊教会处境。今日世界面对疫情、国与国的关系、经济的问题……等等,仿佛世界已经失去了一个常态。在此之前过往安稳的日子中,根据数据,各地基督徒数量都在下降。在被认为「基督教国家」的美国,自称信主的人数急遽下跌,而即便是自认为是基督徒的人,许多人连基本的教义都无法持肯定的态度,例如不相信有复活。而以陈牧师自己所在的香港为例,许多人没有在教会中成长。这显示出今日基督徒的质与量都令人担忧。因而,离散的时代会不会不是危机,反而成为一个机遇、一个契机,让教会回归大使命?

初代教会福音大爆发的三个关键

圣经中离散的处境并不少见。无论旧约或新约,都有许多属神的百姓在各地四散,但却正是在这样的时刻促使了福音的大爆发。陈牧师举出已退休的中国神学研究院的前副院长张略教授的一篇文章,分析到第一世纪到第三世纪福音大爆发的原因:第一是使徒性(Apostolicity),教会中的门徒面对福音是否都有感受到「不得不传」的迫切?第二个是大公性(Catholicity),建立超越民族、性别、社会阶层的一个新群体,凸显出和世界的不同。第三则是与世界不同的道德(Ethicality),在当时的社会当中,基督徒独特的生活方式和价值观。

今日教会门训的成长方向

综合以上三点,我们可以反思:今日的教会是否能够不只是牧师传道人在做神的工,而是人人都参与在传福音的行动中?门徒们有无积极参与文化接触、去到人群之中、关心社区,让非基督徒具体的「体验」到 神的同在?若教会有这样的门徒,只要两三个人一起行动就能产生福音的爆炸性。第二,教会不只是要追求人数成长,更要追求真实的、与世人不同的门徒生命,而这要求门徒们要舍己、付出代价去经历生命的改变。陈牧师举出印度圣雄甘地与美国联邦储备局的领袖Arthur F. Burns的例子,他们尊敬圣经的内容,但最终都没有成为基督徒,因为他们发现到基督徒并没有活出基督的样式。第三点陈牧师鼓励教会要跨越堂会观,以普世教会观看待门徒训练。不再追求以堂会增长为目标,而是在每个地方都能使人做门徒。

福音的大能,使命的门徒

董家骅牧师回应,福音是关乎神创造的大能,是关乎神同在、带来转化的大能,是上帝国度的大能。每一个门徒都是带着使命的门徒,我们不能再期待只有1%的人回应传福音的使命,愿所有人都一起来回应把福音传到地极的使命。

地点:ZOOM

日期:2022年9月29日

人数:~342

会议录像回放:https://youtu.be/q6MEJw9CP6s

【主持人】

董家骅

【讲员】

刘幸枝

后疫时代的昨日世界—以摩拉维亚宣教为例

冯浩鎏

国际视野下的后疫宣教趋势

王钦慈

普世华人教会后疫情的宣教挑战与模式探讨

一场疫情,为这时代带来猛烈的剧变。生活形态之改变、商业转型,教会生态与也不得不紧随而变。 回溯教会历史,深刻的疫情曾经为宣教运动留下过怎样的痕迹与转折点?以古鉴今,同样在疫情时代下的莫拉维亚宣教运动,对于今天后疫宣教有何话要说? 而从国际视野之下,宣教运动的前景是否浮现了不一样的脉动?不同地区华人教会所面对的挑战是何样的?不管是华人还是西方教会与机构,各地都纷纷讨论新的宣教策略,两年多的疫情过后,新的模式是否已渐露眉目了?而鲜被了解的拉美教会和非洲的教会又有何对策?福音大能总是在人类软弱中被显明。在这场空前的疫情后,我们该如何迅速与上帝宣教的计划对齐?三位嘉宾将站在不同的时间轴,带领我们探讨「后疫情宣教」这命题!

地点:ZOOM

日期:2021年11月4日

人数:~298

【 座 谈 会 嘉 宾 】

蔡玉玲、许慧怡、郑家辉、松慕强

主办:世界华福中心

调研:维真事工

调研报告初步发表:

https://youtu.be/dFZnbxGmrwA

精彩内容重温:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCCl_k_d21S1UQwV_PS1AfdfYw6Q4a8A

世界华福中心在十一月举办了【网络时代下的青年牧养迷思── 牧师非得当网红?!】调研报告反思与专题座谈会,邀请了来自香港、马来西亚、美国、台湾四地的牧者/领袖分享对谈。探讨重点包括:

地点:ZOOM

日期:2021年9月15 – 16日

人数:~500

主题座谈一:在疫/逆境中履行BAM的行动、把握机遇,靠主得胜

嘉宾:

南岳君、陈国雄、马秀娟

主题座谈二:活出BAM的昨日、今日与未来,持续在基督里得胜!

嘉宾:

司徒永富、白崇亮、陈敏斯

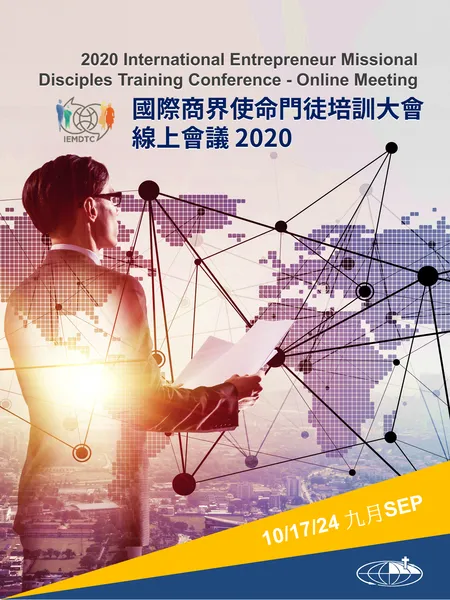

国际商界使命门徒培训大会(下称:IEMDTC)是由世界华福中心于2018年发起的国际性会议。目的为了促进世界各地华人商界基督徒领袖的连结,一同以营商差传(Business as Mission)来实践基督的大使命。目前已举办2019及2020年两届以及透过同学会定期进行交流。

2021年的IEMDTC于九月十五及十六日晚上于网络举行,以「得胜、再得胜」为主题,再一次招聚全球基督商人领袖兴起同行!两日共500余人于在线相聚。这一年的两大目标为:持续得胜、使命营商`。盼望透过生命经历的分享交流,学习在逆境中把握契机,活出更高呼召,在基督里持续得胜,并带领商界信徒领袖以更广阔的视野了解营商宣教(BAM)的运动历程,预备自己参与其中,以成全基督的大使命。

九月十五日,前世界展望会会长、现台湾CBMC总干事南岳君,分享疫情常会令人感到恐慌,但经文说得很清楚,「我们不属这个世界!」基督徒的生命中,若有神的话语,就可拥有不一样的力量。 他展示CBMC发放给会友小卡,可写上自己面对挑战、走过低谷、战胜焦虑、带出盼望的经文,并鼓励随身携带,不仅自己获得帮助,在别人遇到困难时,也为他人带来亮光。

香港教会关怀贫穷网络总干事马秀娟博士分享,他们连结社福机构及商界,为弱势族群带来帮助,让基督徒不仅专注自己的事业,也学习耶稣的榜样,扶助贫穷人。

香港信义宗神学院荣休教授陈国权牧师分享,人的尽头,就是上帝工作的开端;危机可以是我们的咒诅,更可以成为我们的祝福,就像雅各布书1:2-3、12节,经过试验后,我们可以生出忍耐,得到生命的冠冕。因此唯有回归上帝,安住在基督里,才是基督徒领受「得胜之道」的关键,耶稣曾说过,「离了我,你就不能做什么。」(约翰福音15:5)陈牧师说,「当我们遇到风暴,只要我们在主内坚持航行,就可以看见灯塔;这不代表风暴消失,而是我们可以不再惧怕!」

九月十六日,大会第二场主题为「营商宣教、疫外祝福」。大会邀请了司徒永富博士 (香港鸿福堂集团行政总裁兼执行董事)、白崇亮博士 (前台湾奥美整合营销传播集团董事长) ,以及陈敏斯教授 (香港伯特利神学院柏祺城市转化中心总监),透过分享他们经历基督里再得胜的见证带出对营商宣教的盼望。

对于营商宣教,白博士认为我们总希望把「营商」、「宣教」融合并企图一同去完成,但素来却只有很少成功例子。因为营商宣教必须要获利来支撑宣教方面的工作,对一位有心志宣教的宣教士来说,他却难成好的商人。所以他提到,在现时阶段营商与宣教仍需互相跨越自己本有的思维与工作模式,并且互相靠近,各同探讨合作的方法。「Business as Mission」隐含着的意思,是借着营商去宣教,亦即宣教是目的,营商是手段。就此,他以引述加拿大维真学院职场神学及领导学荣休教授 Paul Stevens的论述补充,不只是「Business as Mission」,其实也是「Business is Mission」,按着神的心意去做好营商的角色,把基督的生命活出来,就是宣教。

对于营商宣教的定义,陈敏斯教授先引述Paul Stevens的一个问题:「到底职场是工场还是使命?」她试着拆解「Business as Mission」中的「Mission」,既可指「宣教」,亦可解作「使命」。很多时候的确需要靠着一个商务的身份去进入宣教工场,但却不一定等同使命。而当常提到要将福音带到穆斯林或其他不毛之地时,陈教授却坦言,其实最少谈及福音的地方,就是那些跨国企业,甚至欧洲的一些学校、公司等主流场所,都无法畅所欲言地传福音或祷告。她引用Paul Stevens强调的「我们的职场既是工场,也是使命」。当我们把职场看成工场的话,就在建立信仰群体,但若把职场看成使命的话,就是在建立人类的社群,所以,营商、宣教,两者同样重要。她也稍以香港的经验作分享,指出香港的启发课程在过去几年的成效都不错,但即使带领了不少人信主,却很难带他们回教会。所以她认为,在职场建立教会非常重要,由共同维系的小组到宣教小组的做法,而近年在香港冒起很多的微教会、小教会等,在这方面都很灵活,他们不需要带领人回教会,他们就在那里建立教会。

司徒永富博士提到,第一次比较正式的营商宣教讨论,是在2004年的洛桑福音运动上,而营商宣教基本上包含四个行为:第一,商业本身就是商业,每面都需要管理,并作可持续和有盈利的商业行动,是一个见证。第二,在营的过程中,带出天国的目的及影响,亦为持份者带来好的影响。第三,带来社会的转化以及正面的意义,就如以环境、社会及治理因素纳入投资决策的ESG (Environmental, social and governance)。第四,就是把福音带给中间接触的群体。

司徒博士接着以自己的企业在2014年的经历作补充,当时国内工场要搬迁,有200几位来自国内不同地的员工都要回乡。在那年的圣诞节,适逄节日,他就尝试向他们带来耶稣降临的好消息,并传讲基督的福音,最后他们亦有决志及后才回乡。司徒博士亦提到,十年前一位宣教士希望将他公司的产品带到穆斯林,并作为分销商,但多年后来却发现对方只以营商作掩饰,工作并没有做起来。这个经历使司徒博士深深感受到营商宣教,跟宣教营商是两个概念。若是一个传道人老板,将营商作为手段或工具,仍需要有好的产品与服务,才能为员工带来见证。

圣经亮光响应

台湾播种国际事工执行长庄信德牧师在九月十五日的分享中,从「摩西」的生命提醒我们「上帝,才是我们梦想的主权!」并且真正帮助摩西「得胜」的关键,是出埃及记3:12,上帝的应许,「我必与你同在!…你们必在这山上侍奉我」。后面更点出,得胜的定义是要「事奉神」,从自我中心,转向「上帝中心」的宣教使命。

九月十六日,庄牧师以雅各布为例,当遇到饥荒而看见埃及有粮食,就如在商界中,未必有人能够活出一条成功的路,但还是要试着行。当面对第二波更大的饥荒时,亦必须把便雅悯带到埃及,在商业角度看,就是要砍掉重练一样。当CEO面对董事们不想放弃某些企业精神仍要提出建议时,就像雅各布继约瑟后不能再放弃便雅悯一样,他要抱着不会有好结果的心理准备作抉择。面对疫情,新常态也在挑战我们过去在宣教牧养上的一些决定。庄牧师指出,不论在职场活出见证,还是营商宣教,都会受「必须拥有」的这个封闭性的思维限制,这牵涉到商业世界关乎成功的定义。但今天分享的三位讲员,以他们的生命故事来看,成功的概念其实套不进去,亦不需套用进去的。

庄牧师鼓励我们,不用否定自己,好像年轻雅各布那样觉得要伪装才能成功得到祝福,而是要认识在上帝眼中的自己。雅各布能为法老祝福,不是他自己做得到,因为这不再是雅各布的故事,而是带有上帝福音的故事。我们在耶稣基督里已经成功,即使临终前公司是破产的,还是获利的,都已经是一个成功的剧本,亦是上帝让我们有份于耶稣基督里得胜的剧本,顺境或逆境,都能成为周遭的祝福。

地点:ZOOM

日期:2021年7月27日

人数:~52

世界华福中心 (CCCOWE) 在本年七月二十七日晚上顺利举办了2021年「国际商界使命门徒培训大会 (IEMDTC) 同学会」在线聚会2.0。聚会以「心灵黑夜、黎明初晓」为题,邀请了来自马来西亚及台湾的两位嘉宾与我们分享。他们分别是Feruni Ceramiche Sdn Bhd 创办人兼首席执行官拿督魏志超,以及永光化学公司总经理陈伟望博士,分享如何在疫情中体会心意更新而变化,并迎来「黎明初晓」的盼望。是次聚会共有十个地区、来自不同业界的参与者参加。

拿督魏志超

拿督魏志超指马来西亚目前仍在封城中,每天有约17000人感染,百分之80到90的企业依然不能营运,疫情相当严峻,但他深信疫苗开打以后将带来很大缓和。他回忆去年三月份政府宣布封城,漫长的等待与各方面的停摆对企业造成沉重打击。财务总监更预测疫情将为企业带来8位数字的负现金流。他坦言在封城初段,他因过于担忧和惧怕而无法入眠。幸得属灵长辈的陪伴,让他再次把焦点转回上帝。当他学习放下自己,求问上帝,上帝便让他想起「仓库」,并把清晰的策略告诉他。他用半年时间重新管理公司的仓库与货品,结果反而奇迹性带来8位数字收入。「是疫情让我真正学会如何交托上帝」他感慨道。上帝提醒他必须成为更好的管家,在苦难中要喜乐、并且建立更好的品格。

在分享中,他虚心承认过去只依靠自己的能力。但当面对疫情时,他才意识自己的无能为力,于是一步步学习回到上帝面前,带领企业跨越危机。他也分享与上帝关系的改变,甚至让他跟太太、孩子、员工的关系有正面的改善。他重新调整企业的目的与定位,认为企业除了赚钱,必须要成为祝福人的平台,包括他的员工、供货商、商业伙伴等。疫情让拿督魏志超重新正视与上帝的关系,让他体会非只在危难前才求告,应当一切以相信为基础,倚靠并等待上帝,终会看见黎明的曙光。

陈伟望博士

对于永光化学公司总经理陈伟望博士来说,疫情与2008年金融海啸同样带来铺天盖地的冲击。他分享新冠肺炎使全球贸易大瘫痪,由于永光化学公司在台湾的本土业务只占两成,国际贸易瘫痪对他们以至很多台湾企业来说,实在是百上加斤。在去年三月前,中国内地厂商的供应因肺炎大受影响,相反台湾疫情还未爆发,公司的订单变相增加许多,然而三月后则反转过来,欧美地区疫情严重加上运输开始受制,供应和销售也受到很大影响。季与季之间升跌的幅度之大,陈博士指每天的状况都难熬,直到去年底最后一个月才差不多回到前一年的水平。除了业务,陈博士在家庭方面也同样面对打击。一位在美国退休后一直生活美满的表姐夫,他的家人陆续地感染新冠肺炎,其中很会背圣经的老祖母,感染两天后就回到天家了,其后表姐夫自己也都感染了。为减低传染机会,家中每个人都选择躲在自己房间,但也因此有家人在房间中去世无人得知。

虽然两面受敌,但陈博士表示在过程中心里仍是安稳。当他试着回想金融海啸那段时间,并拿着当年的财务状况比较,他看到这次在应变能力上的改善,心便感恩。当学习到用上帝的角度去看事情,陈博士认为这些挑战反变成了成长经历,属灵的「心肌」因此变得愈来愈强壮。

最后陈伟望博士分享到《疫后大未来》一书为他带来了启发,想到或许疫情并非恶者破坏世界的动作,反为圣灵加速福音大使命的进程。实体聚会虽被网络新常态所取缔,但网上聚会的参与人数之多却令人鼓舞。而去年第四季,美国的一位老牧师在疫情最严峻的时期来到台湾,带起了RPG (Revival Prayer Group) 复兴祷告小组,不但吸引到不少信徒支持,更带动到很多未信者加入其中。在新常态之下,陈博士看到本被疫情打乱的节奏反倒兴起了很多新方向,感受到神就是要我们学习放下旧我,用心体会祂在福音事工上奇妙的带领,以跟上神的脚步。

聚会的最后,大会有幸邀请到中国神学研究院助理教授潘怡蓉博士带领属灵导引的时段,名为「默然内醒、与主相遇」,帮助参与者在聆听分享后,在基督里沉淀吸收,经历安息。此也为IEMDTC聚会里向来重要的一环,强调在主里安息、重寻力量。

地点:ZOOM

日期:2021年5月27日

人数:~50

新型变种病毒让多个国家及地区濒临崩溃边缘,一波又一波的疫情更令缓慢复苏的经济再受重创。然而,世界却未因为病毒危机而停摆,不少经济活动甚至蓬勃发展,造成社会财富分配不公的现象加剧恶化。

在充满乌云未知的今日,我们该如何预备健康的身心灵与内在状态来面对「今日之后」?我们又该何去何从呢,以回应上主对我们当下的托付?

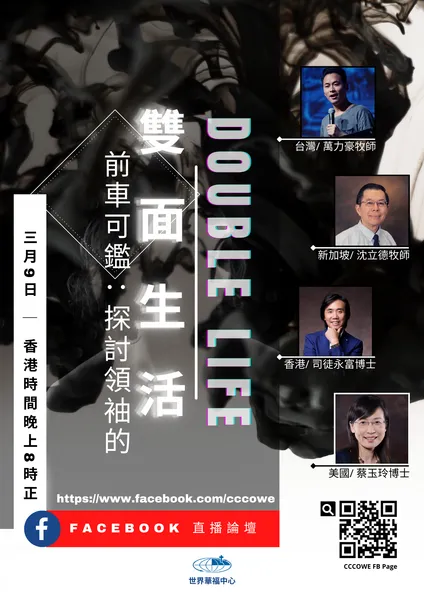

地点:世界华福中心Facebook直播

日期:2021年3月9日

内容回看:

https://fb.watch/vxo06N0WFX

主持人:陈世钦

嘉宾:万力豪、蔡玉玲、司徒永富、沈立德

2021年2月份,基督教界收到一个震惊且沉痛的消息── 知名护教学大师拉维.撒迦利亚(Ravi Zacharias)牧师遭控性失德证据确凿。这个事件不仅让受害者和其家人蒙受极大的伤害, 同时让整个基督教界深感哀痛,也引起一片哗然和议论。基督教领袖的信仰和生活内涵的真实面再一次受到质疑。同时,在新媒体当道的时代,领袖仿佛纷纷被打造成知名「网红」。讲台上下、镜头前后,领袖该如何操练在上帝与人前持守一致真我?

世界华福中心于3月9日举行的网络直播论坛《前车可鉴:探讨领袖的「双面」生活》中,邀请了台湾The Hope教会主任牧师万力豪牧师、美国正道福音神学院旧约研究副教授蔡玉玲博士、香港鸿福堂集团行政总裁兼执行董事司徒永富博士,以及新加坡神学院荣誉院长沈立德牧师。从生命故事、个人真实经验和体会出发,一起探讨领袖「双面」生活的背后和持守真我的秘诀。

蔡玉玲博士表示,基督徒会有「双面」生活,通常代表想要隐藏、羞耻的另一面,以致生活开始变调,甚至还会合理化另一面的需求,深陷不光彩的行为中,特别是牧者作为属灵领袖,羞耻感可能会更强烈。

讲者的分享中,提出「合理化自己的行为」、「罪行」、「成功的考验」,以及「文化因素」是可能让人深陷双面生活挣扎的因素。圣经中强调,「不可给魔鬼留地步」(以弗所书4:27),只要跟恶者有关联都不要留余地,这给双面生活重要的提醒,嘉宾在分享中提出几个实际行动可以帮助我们胜过:

1.充满爱的环境

万力豪牧师表示,要创造出一个充满爱与恩典的环境,让弟兄姊妹明白自己被爱,不会被抨击、评断,都可以敞开心胸分享,同时,他也鼓励我们可以让一个信任的基督徒,成为问责伙伴。他也鼓励弟兄姊妹,「我宁可看到你进步,也不要假装自己是完美的人,如果你跟我们分享遇到的状况,我不会论断你。」

「在我自己的经验里,要真实面对罪,一定要让信任自己的人参与在里面 ,因为在我里面有一个非常会推销谎言的自我,甚至自己都不会发现,但当我跟我信任的人分享时,他们就会指正错误的想法。」万力豪牧师说。

2.真实经历神的爱

司徒永富博士也分享自己的生命见证。他曾经投资失败时,因不希望家人担心,故一切行事完全隐瞒,原以为双面生活伪装良好,后来才发现妻子已知情,透过妻子完全接纳,仍愿意用爱跟随,让他深刻体会到神无条件的爱。因这样的经历,司徒永富博士发现有一种领导方式每一个人都可以做,就是「真诚管理」,有时开会遇到难题,他都会向员工坦承,「我也没有答案,跟你们一样困扰,我们一起来解决。」

3. 活在神的面前

沈立德牧师分享诗篇139篇「我往哪里去,躲避你的灵」,说道我们无法逃避神,看到经文一开始心中有一种威胁感,因为神公义、又不能逃离祂的面,之后才明白神不只是公义,也充满爱,我们是在神的爱中被鉴察。

「神教导我活在祂的面前,不用活在人的面前,内心有自由,不用讨好人,享受在爱里的生活。」沈立德牧师说。

主持人陈世钦牧师提到,我们每一天都需要活在上帝的恩典与爱之中,每一天都是属灵的争战, 特别是领袖时常会面对『双面生活』的诱惑,求天父恩待、圣灵感动,让我们勇敢面对,认罪悔改和好

地点:ZOOM

日期:2020年9月10,17,24日

人数:~199

第一场回看:

https://youtu.be/LTmEz_GhkoU

第二场回看:

https://youtu.be/K-BWNFePjIA

第三场回看:

https://youtu.be/GI0ytvcB3Fo

2020年「国际商界使命门徒培训大会」在线会议共招聚了来自17个不同地区的基督徒使命商人,总共199人报名参与。会议共三场,以每周一场的在线形式举行。吉隆坡、台湾和中国内地更特别安排地区实体聚集,参加者一同观看聚会。三场的主题分别是:《受苦和失败中经历神》、《同行者互助中遇见神》、《新常态冲击中迎向神》。目的是希望重新凝聚去年的参加者并连结其同行者在逆境中同行,迎向上帝。

第一场:「受苦和失败中经历神」

第一场主题为「受苦和失败中经历神」。大会邀请了陈开文弟兄(马来西亚世纪食品国际有限公司总裁兼执行董事)和罗国威弟兄(加拿大活水度假村主席及行政总裁)分享他们在苦难中倚靠上帝的生命见证。

陈开文弟兄分享疫情对业务带来很大挑战,货源供应链及供货受影响,饮食业受冲击直接影响公司的经济。然而他在过程中见证上帝的恩典,感恩顾客愿意调整合作,公司开始网上商店的市场,他透过在线会议与员工关系更亲密。陈弟兄表示其实比疫情更可怕是没有主在心中,在整个冲击下他一直感受到出人意外的平安,有更多时间陪伴家人,参与教会小组,及安静在上帝当中,使他与身边的人、与上帝的关系更密切。

罗国威弟兄坦言自己的酒店受到疫情猛烈冲击,不得已需解雇数百名员工。然而圣灵感动他无条件补贴员工薪酬、在疫情中与教会、医院、政府合作派送食物篮和医疗用品给员工和贫穷人,又逐一致电话关顾过去的客人,报励众人在黑暗中与神同行。

第二场:「同行者互助中遇见神」

第二场主题为「同行者互助中遇见神」。大会邀请到司徒永富博士(香港鸿福堂集团行政总裁兼执行董事)、陈伟望博士(台湾永光化学公司总经理)和许慕义弟兄(台湾博立思集团CEO)上线分享。

司徒永富博士强调「用心同行,不同心就不可以同行」,他真情分享公司在香港社会运动和疫情中受极大的影响。在困难中,他亲自到前线关顾员工。自己的生意遭受严峻打击,有幸身边有挚爱的妻子和一群同行多时的商业伙伴沿路扶持。神也赐他智慧以「共享经济」的模式托展新的商机,化险为夷。他更在分享中感动落泪。

陈伟望博士和许慕义弟兄透过参与台湾CBMC的「一对一提摩太行动」已同行两年。许弟兄分享两人恒常相见、深度交流代祷,一同在经文中找到生活与职场的指引与方向。深度陪伴让他在经历公司危机和人事动荡时给予很大支持。他如今也承传这美好的操练,陪伴其他商业领袖。陈博士分享他与太太曾与一对初信的夫妻同行,他在期间被问到许多信仰疑难,因此反思到原来他从小习以为常的生活模式和价值观很宝贵,最终能成为别人的榜样。他也真情分享,另一个曾陪伴的对象后来遭遇婚姻挫折,他曾以为自己很失败,后来他了解到我们并不需要为一个人的生命负全责,反而是把他带到神面前,学习无条件地陪伴,不判定怎样跟他相处。他的结语是,企业的成果不比陪伴见证一个人在属灵中成长更为宝贵。

第三场:「新常态冲击中迎向神」

第三场主题为「新常态冲击中迎向神」。大会邀请了周郁凯弟兄(美国 Octalysis Group 创始人)和廖秀梅姊妹(新加坡All Gifted创办人)分享。

廖秀梅姊妹分享自己如何在危机中创造一次又一次的成功,并透过其他两个故事,指出危机就如同催化剂,带来改变社会和世界的机会。她建议了「新常态里蓬勃发展的四个方案」,包括了从单纯的商业价值(Commercial Value)转向PEC价值(包括公共价值、环境价值和商业价值);第二是利用在线、社交或全方位渠道策略;第三是聘用顾问、第四是申请企业或政府资金。在新常态中把握机会,创造逆转的商机。她早年的经历虽然坎坷,但凭着对上帝的信靠,跨越许多危机,成为更多商人的祝福。

周郁凯弟兄分享他从生意失败到成功的心路历程,带领参加者反思何谓「祝福」。他很年轻时创业失败回到父母家,却意外地修补了家庭关系。他一整年每周工作100小时却募不到钱,直到他以禁食祷告仰望上帝资金就不停流进。以为生意即将起飞,却再次生意失败赔上百万。然而,在人生最低落时,上帝给他灵感构思了「八角分析法」,成为业界拓荒者,在生意和人际网络上为他开启了大门。他分享旧世界总是强调「我能掌握我的世界与成功」,然而因为疫情的出现,新世界仿佛是「我没办法掌握我的世界,没办法靠自己」。然而,他的经历让他体会,惨痛过程往往是祝福的假面具。在这充满危机的新世界,他寄语大家「现在真的要靠主了,这才是最大的祝福」。

圣经亮光响应

在圣经亮光响应的环节,来自台湾的庄信德牧师(播种国际事工执行长)和董家骅牧师(台湾石牌信友堂牧师)分别以乔布记响应每场的主题。

在第一场中,庄牧师透过乔布的故事及书本《When God Interrupts》重新思考失败的定义。他指出失败和苦难让我们真正经历上主,历世圣徒在失败故事中彼此相通,一同见证上帝。牧师强调圣徒生命并非看重如何脱离失败的结果,而是抓紧在失败中与上帝同行的关系,活出美好生命,这才是蒙召的目的,因此我们没有真正的「失败」。

在第二场中,庄牧师透过乔布与三个朋友的故事,指出看似不成熟的陪伴也能启示出上帝的祝福,同时以保罗、巴拿巴、马可、提摩太彼此陪伴的故事,带出陪伴和互助是对失败者的安慰,同行是一个长期进行的过程。最后牧师提醒我们除了陪伴别人,更要愿意被陪伴,特别透过拉撒路和伊莱沙的故事,强调陪伴不是在于人的经验,是由主的命令开始,靠着圣灵的工作完成。

在第三场中,董牧师透过乔布的故事,表达苦难瓦解人对生命的理解,真正发现上帝的掌权。同时表达上帝赐人新生命时,也赐人新使命来回应上帝的爱。他分别描述三个使命︰创造基督文化管理世界、爱上帝及爱邻舍、领人作主门徒。牧师强调信仰逆转我们对祝福的理解,不只是物质富有的祝福有缺乏的,更是在失败痛苦中见证上帝恩典,靠着上帝介入的生命来祝福别人。

安静默想和立志

最后,为了让聚会的每一个信息和分享能内化在参加者的心中,大会特别邀请来自中国神学研究院助理教授的潘怡容博士带领每场15分钟的安静默想,让每个疲惫和担忧的心灵来到神的面前,被安慰、被激励、被感动、被呼召。最后一场的聚会,世界华福中心总干事陈世钦牧师带领立志,鼓励每位参加者未来委身以祷告和实际行动祝福他们的商业伙伴、影响小区、把福音扩展到未得之民等。

地点:ZOOM

日期:2020年4月16日

人数:~977

主办:世界华福中心

协办:救世传播协会、基督教论坛报

主持:董家骅、谢光哲

嘉宾:刘彤、洪立民、李明安、蔡元云、韩敬歆、吴子平、陈逸年

聚会直播重温:

https://www.facebook.com/cccowe/videos/223759248720261

世界华福中心主办、救世传播协会(ORTV)与基督教论坛报协办,举行了第三次网络研讨会:「疫情中蜕变的华人教会」。跟前两次一样,持续关心各地华人教会在新冠疫情下的需要,邀请了美国(U.S.A.)硅谷生命河灵粮堂的刘彤牧师、德国(Germany)莱比锡华人教会的洪立民牧师和马来西亚(Malaysia)圣经神学院的李明安院长分享当地华人教会在疫情下的应对之法。

接着由蔡元云医生(香港突破汇动青年会长)、韩敬歆牧师(美国恩典基督教会助理牧师)、吴子平牧师(新加坡基石教会主任牧师)及陈逸年弟兄(台湾新生命小组教会创业总监)分享疫情中蜕变的华人教会。

地点:ZOOM

日期:2020年3月19日

人数:~760

主办:世界华福中心

协办:救世传播协会、基督教论坛报

主持:董家骅、谢光哲

分享:柳永俊、黄爱敏、黄玮珥

嘉宾:曾劭恺、庄信德、松慕强、陈韦安

新冠状病毒持续影响全球小区,各地华人教会都纷纷被波及影响,甚至需要停止恒常会面的聚会!在崇拜、牧养及社会参与都遭受疫情冲击的考验下,世界华福中心连同伙伴机构,继续发挥「信仰就是生活,生活就是使命」的精神,同心举办「疫情中前行的华人教会」在线研讨会。盼望透过各地具代表性同工的精辟分享去彼此激励,为全球华人教会及弟兄姊妹提供具实践价值的重要参考,同心在疫境中并肩前行!

关键探讨:

一、疫情中不止息的关爱

二、疫情中不停止的崇拜

三、疫情中不间断的牧养

四、疫情中不缺席的社关(社会参与)

地点:ZOOM

日期:2020年2月27日

人数:~397

主办:世界华福中心

协办:救世传播协会、基督教论坛报

主持:董家骅、谢光哲

分享:柏有成、黄磊、赵秀娟

回应:胡志伟、庄信德

新冠状病毒COVID-19肆虐全球,感染人数屡创新高,各地受疫症冲撃,从个人、社会到教会均无法逃避疫情带来的巨大冲撃。世界华福运动在这刻不容缓的时刻,发挥「信仰就是生活,生活就是使命」的精神,连同各地具代表性的同工,同心举办「疫情中屹立的华人教会」在线讲座。盼望藉此能鼓励、祝福各地华人敎会和弟兄姊妹,在无情疫症下能化为天父祝福普世的流通渠道!

讨重点范畴:

1)你已知或不知的COVID-19

2)疫情冲撃下的社会与敎会

3)疫症蔓延中的福音使命

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年10月3日

主持人:董家骅

受访者:夏昊霝

视频回看:

https://youtu.be/EBVP1Lwbnbc

大学读哲学,当兵参与军乐队,退伍后再研究机构工作,接触现在所谓的 AI 技术。后来又去美国读神学,回台湾后又参与有情天和 1919 救助协会的服事,现与父亲一起推动微教会。一路走来,小夏牧师接触了不同文化圈(学术、音乐、教牧、科技……),但他认为上帝从不浪费我们每个阶段的人生经验和学习历程,往往回首时,豁然发现每一步都是有意义的。

小夏认为,现代人的生活,无时无刻都在跨文化,只是在许多时刻,当我们是匿名时,我们可以很敞开,尝试新事物,大胆讲出心中想法,把自己内心世界赤裸揭露,然而一但真实身份被揭露时,就会退缩。这是一个很有趣的观察,现代多元生活让我们都习惯「跨越文化」,比过往世代更懂得如何当「变色龙」,在不同文化圈中做不同的人。现代人也很看重「真实」,但这种「真实」需要一种「匿名性」作保护,一但真实身份被揭露,对于要「真实」还是有所保留的。

而这或许就是今天教会在传福音的困境。我们常从圣经的记载,学习耶稣的「福音策略」,转译保罗的「福音论述」(这些都很好,也很重要),但常常忽略「耶稣就是福音」,道成肉身住在我们当中,让我们透过他的生命,背上帝国的好消息所吸引。简单一句话,基督徒周围的人,有因为看到基督徒的生命,而渴望认识和接受福音?!

广义来说,跨文化宣教每天都在发生,因为每个基督徒都被呼召,成为福音的见证人,都是广义的宣教士,学习为了爱我们的邻舍,跨越文化差异的边界。跨文化宣教要成为基督徒生活的常态,重点是我们自己的生命是否「见证了福音」?我们每个人都应要在所在之地传福音/宣教,都应该是宣教士。

小夏认为,疫情提醒我们一件事,基督徒的使命不是要把人带进教会,而是让教会渗透进入每个社群和日常生活的场景,每件事都可以是福音的切入点!

最后,对于华福运动,小夏牧师认为需要在 push 和 pull 之间找到定位。他认为华福不应强调 push,推动大家去做什么,而应强调 pull,指出美好的愿景, 吸引大家一起往前,并让彼此的故事成为往前的动力、鼓励和学习切磋的伙伴!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年9月6日

主持人:董家骅

受访者:彭书颖

视频回看:

https://youtu.be/mxppRk1ZlfI

最深的感触,是我们是否真心去爱福音的对象。基督徒若只希望得到穆斯林皈依这结果,这是非常功利的,而没有真正把他们当人看待,当作按上帝形象所造的人看待。基督徒是否能真切地与穆斯林同在,认识他们,与他们当朋友,并打从心里去爱他们。

当我们真心去认识他们,与他们交朋友时,我们过去对他们的刻板印象被打破,而他们对基督徒的刻板印象也被打破。当两边的刻板印象被打破时,反倒是见证真理的考验。若是基督徒所信靠的是真的,我们不用害怕认识真实的穆斯林而被吸引皈依,反倒有充足的信心基督的福音在我们身上的真实彰显,会吸引他人来认识和信靠基督。

对书颖来说,跨文化指的是跨越文化、种族和语言的隔阂,进入到一个全然不同的世界观,需要学习以不同的角度来看待每件事。这种跨越是辛苦的,但爱我们的主自己正是这样跨越,道成肉身住在我们当中,以舍己的爱来与我们同在。

华人文化和穆斯林文化有许多相似之处,像是看重家庭、群体、和他人对自己的观感。这样的文化看重群体,但也可能因为同侪和群体的压力而感到不自由。因此华人在穆斯林的福音工作上,有独特的优势和切入点?

对于如何跨越文化把福音带给未认识福音的群体,书颖给教会群体的建议是,从生活中我们会遇到的人开始,其实我们身边就有很多穆斯林。不用想动辄做什么大型事工,而是在生活中学习与不同文化信仰的人同在,从学习去认识和爱他们开始。

书颖认为,穆斯林对上帝的「敬畏」是基督徒可以学习的,也提醒我们三一上帝是真实,配得我们敬拜爱戴,但也与我们全然不同,因此是应该被敬畏的。而真实的基督信仰吸引穆斯林之处,是基督徒所拥有的自由,可以自由地祷告而不拘于时间地点和型式。当我把上述两点放在一起时,意识到基督徒所拥有的自由不是放纵的自由,而是在恩典中拥有真自由后,有智能的决定如何使用这自由,自由地选择降服、敬拜和爱上帝,也去效法上帝对我们的爱去爱身旁的邻舍。

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年9月6日

主持人:董家骅

受访者:邱廉欽

视频回看:

https://youtu.be/mxppRk1ZlfI

成大职能治疗系毕业的邱连钦(阿钦),人生意外踏入音乐创作,也因缘际会踏进教会,如今他结合自己的职能治疗专业、音乐创作才能和客家文化的研究,尝试以音乐把福音带到台湾的客家族群。

在台湾教会,谈到客家人,大家的印象通常是「福音硬土」,客家人很难信耶稣。阿钦认为,客家的伯公文化(土地公)很强,可能因为早期漂流开荒的经历,也很愿意吃苦,与常常被认为颈项很硬(较正面的说法是择善固执),这些因素往往使得向客家人传福音很困难。然而阿钦在几年前参加了全球客家福音会议中,他看到东马客家族群的高归主比例,开始让他重新思考这问题~是客家文化本身对福音特别抗拒,还是因为教会没有找到适切的传福音方式?

在摸索的过程中,阿钦尝试从音乐(熟习的客家曲调)和语言(客语)切入;她发现当用客家乡亲所熟悉的客语曲风,带入福音信息的歌词时,许多客家长辈就能听得津津有味,歌词中的信息也无形中进入他们心中。然而不同世代对不同音乐风格的偏好也曾让他困扰,到底是用长辈喜欢的传统客家风,还是当代人喜欢的乐风来创作客家音乐?!最后他决定,何不都尝试!

谈着谈着,也让我想到客家人吃苦耐劳的特质,或许让「苦」成为另一个潜在的福音切入点,作为连结客家文化的福音信息。对基督徒而言,吃苦不只是消极地忍耐,更是与主同受苦,还要同复活,是会开花结果的!

其实作为基督徒音乐人的阿钦,不只跨在华语文化和客语文化中,也跨在教会文化和音乐人文化中。阿钦谈到许多人对音乐人有刻板印象,像是:玩音乐就是爱喝酒吸毒、纵情声色…等。当我问他,会建议牧者如何牧养音乐人时?阿钦提醒到:不要消费他们,他们也是人,作为群体仍有高度的个体差异!

最后当我问他投身跨文化福音工作最重要的关键是什么时,他答到:「寻找上帝的心意!从感动到行动!」

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年9月6日

主持人:董家骅

受访者:王小梅、钟信荣、林纯心

视频回看:

https://youtu.be/mxppRk1ZlfI

走进亚东剧团的剧场,看到墙上的海报,想到二十几年前我还是学生时,也曾看过亚东的戏剧《猴子》;原来,戏剧的后劲和留在我们心中的印记,可以留那么久!

戏剧不只是娱乐观众,更是吸引观众进入一个崭新的世界和故事中,进而塑造我们的想象力和视角,改变我们的生活方式。亚东剧团的同工分享到,基督教剧团所演出的戏,不只要好看和吸引人,更要有养分在其中,让观众能从中经历更新和盼望!

回顾二十多年亚东所演出的戏剧,有用华语、台语、英语、粤语和客语演出,而团员大多不具备多重语言的能力,所以在台上演出时,都是硬背,并在抵达演出当地后,让当地人在调整他们的口音和腔调。我问他们,既然如此为何要用这么多不同的语言演出?他们回答:「为了观众!」学习语言是一种愿意进入观众的文化和生活世界的姿态,借着认识观众的文化和语言,透过文化中的不同元素,加深观众对福音的认识!

当亚东决定以客语来演出《金花》时,他们原本所动的目标是客家长辈,却意外发现出现的观众涵盖各个年龄层,因为许多家庭是全家一起出动来陪老人家看戏。这让我有很深的启发,在讲求群体的文化中,传福音不单是针对个人的服事,若是针对整个家庭/群体或许会更有果效!

我又问到,不同文化差异很大,为何戏剧能够跨越文化的差异与观众互动沟通?小梅团长立刻回答:戏剧能同时跨越语言和文化,因为演译出来的是人性!是啊,不论在哪个文化,人类的情绪却是相通的,或许表达形式不同,但底层的感受却能彼此共鸣。

最后我问他们,从事戏剧福音事工对跨文化宣教有何启发?纯心牧师认为在跨文化宣教中,我们的心要柔软,学习去理解不同的文化,随时预备好做出调整,以致能更好用文化适切的方式来传递信息!信荣导演则提到,在某间学校演出后,校长和他们说,亚东的戏剧和许多其他戏剧不同的是,这些剧中不只在发泄展现情绪,而是进入这些情绪中,然后再带领观众走出这些情绪,带给人盼望!信荣导演认为,基督徒的文化使命是在创造文化产物中,展现救赎(redemption)的力量!最后,小梅团长认为在今天这信息爆炸的时代,教会更需要以深入浅出的方式演译和展示出「好的故事」,在听和看之间拿捏适中,持续做好创新和更新的准备,把福音这带给人生命和盼望的故事演绎给世人看!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年8月5日

主持人:董家骅

受访者:松慕强

视频回看:

https://youtu.be/WEDI4BzwjjY

「探索世界、扩张神国、没有极限」简单十二个字,带出松慕强牧师在建立 iM 行动教会背后的愿景和异象。在许多人眼中,松牧是个「非典牧师」,做了许多破框的事工,但背后驱动他不断挑战尝新的,是渴望更多认识人,也渴望人认识上帝和祂国度的荣美。

当我问松牧,别人对他最常有的误解是什么时?「爱骂人!」他接着解释,其实不是他爱骂人,而是因为剪辑的同工把他指出现况荒谬的片段剪出来放在网络上,而这些影片都很红,因为说出了很多人想说但不好意思说的话。他的真,或许这世代渴望被对待的方式!

为何不断探索?因为教会不应该成为单一的同温层,而应是多元的群体。二十世纪八十年代教会增长运动提出「同构型原则」,认为教会中成员的同值性愈高,愈容易增长,松牧的作法岂不是反其道而行,难道不会面对教会增长的压力?对这提问,松牧简单地达到:「多元,因为这是上帝的心意;看看耶稣所呼召的门徒背景何其多元吧!」

回顾过去这五年,松牧所参与的事工包括:基督教研究智库、单车环岛帮助弱势群体、MOVE 差会、武林茶坊(跨领域和跨教会传统的对谈)、赛吧(访谈不同专业人士)、松一下(脱口秀 Standup Comedy)。在松牧参与这么多行事工的背后,有什么共同点?松牧认为是:单纯响应上帝的心意,回到最基本的事—明白上帝的心意(神学)、照顾孤儿寡母(环岛)、跨文化宣教(MOVE)。

松牧认为十九世纪 Abraham Kuyper 同时作为牧师、报社责任、大学创办人、政党创立人、最后当上荷兰首相这般跨界,是我们当效法的对象?他认为 Kuyper 是旷世奇才,他的成就不是人人都能效法的,但他为真理而战的精神和决心值得我们效法!有五千两的做五千两的事,两千两的做两千两的事,一千两的做一千两的事!

当我问他,华人教会为何不太懂得创新?松牧首先想到的是「强大圣洁样式的传统」,用我的话来说,就是对于「好基督徒」该长什么样子有固定的刻板印象,以至于很难想象「非典」和「另类」的忠心门徒样貌。松牧另外提到,不允许犯错也拦阻了华人教会的创新能量!

私下对谈:松牧对宣教的想法也很值得被听到,如何不是殖民式插旗帜的植堂宣教(打着宣教的大旗),而是真正在本地建立属于当地人,能自立自传自养的本地教会,这让我受益良多!或许关键不是差会来做,还是教会自己来做宣教,而是背后的心态到底是什么?!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年8月5日

主持人:董家骅

受访者:黄国伦

视频回看:

https://youtu.be/WEDI4BzwjjY

面对快速变迁的变局,许多教会都在挣扎生存的问题,但 Gordon 认为,教会需要看到这世界正在快速变迁;当商界都明白需要紧密关切局势,不断更新创新改变,愈来愈强调 R & D(研发)时,Gordon 担心教会界普遍没有对时局变化的敏锐度,也没有创新改变的动力。

从建立台北市郊区的淡江教会,到进入蛋黄区开拓 101 教会、iM行动教会和欣心城市教会,一路走来 Gordon 不是以堂会组织为中心在思考,而是以上帝要得着的子民为中心,学习认识上帝要得着之人的需要、文化和世界观,看到他人真实的需要,以他们能理解和感到切身相关(relevant)的方式传讲福音。Gordon 认为其实身为人就那几个基本需要:生病、关系、财富…基本问题是一样的,展现出来的形式可能有很多种。教会需要回到福音来响应人们的需要:为何要财富?为何要权力?真正的问题鲜少是财富和权力本身。

福音是什么?上帝透过祂儿子成就了什么,不是我们要为上帝做什么。以福音为中心的生活则是,上帝既然已经透过祂儿子成就了这些,这对我们的生活、工作、关系…有何意义?!华人文化强调「无功不受禄」,《成功的反思》作者桑德斯也反省美国的菁英主义强调「自己的努力」,这些种种似乎都让人难以接受福音。Gordon 认为,真正的菁英,其实明白自己的成就,不完全是努力,而是恩典,因为比他们聪明有才的人大有人在。真正的菁英,反倒更渴望思考人生终极意义的问题,因为什么都有了,活着还有何意义?这些都是福音的切入点!

Gordon 分享到,自己大学主修生物科技(身)、后来学咨商(心)、最后读神学(灵),深深体会上帝要救赎的,不只是人的灵魂,而是整全的受造万物。约 3:16 提到神爱世人,其实中文翻译的「世人」,原文的意思是「世界」。上帝爱世界,基督徒被呼召在世界中见证转化世界的福音!基督徒跨界,不是为了跨而跨,而是因为上帝在所有领域都掌权,也呼召他的百姓以福音为中心,在不同领域创作文化见证上帝的荣耀和掌权!

关于教会的未来,Gordon 忧心教会仍在看自己的组织,只想着自己单一堂会的生存。Gordon 认为,教会领袖需要看清,我们不能单靠自己单打独斗,也不是要证明自己的能耐,而是连结起来,不是建立各自的堂会,而是有机的福音生态 ecology!

最后谈到城市宣教的异象,Gordon 认为城市带动影响文化,而影响文化的菁英往往居住在城市中很相邻的空间中;因此要转化文化,Gordon 认为大城市的福音事工具有非常策略性的位置。世界上所有大城市与城市之间的距离其实很近,COVID 前东亚和东南亚的重镇都是一班飞机就到,而 COVID 后更是加速这趋势,透过因特网,大城市之间的交流更加密集!

对我而言,这次最大的收获在访谈后,Gordon 指出华福运动的焦点,不应该是「策略」,而是「神学的异象」!我们不要花太多力气在协调不同意彼此的地方,而是能同意我们共同能同意的地方:福音。华福运动作为「华人福音运动」,本当以福音为中心的,把这福音的神学异象植入全球华人教会,扮演催化剂的角色!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年8月5日

主持人:董家骅

受访者:胡维华

视频回看:

https://youtu.be/WEDI4BzwjjY

跨界,要有所本!胡老师分享到,自己起初不知道自己会跨入学术,以为自己领受的只是牧养的呼召,在读神学时意外跨入终末论和旧约研究,接受学术训练成为旧约学者,之后不同领域的人再来找他,他是「被动地跨界」。

谈到「先专再广 vs. 先广在专」的张力时,胡老师以自己的儿子大学双主修和双副修为例,发现当代教育强调先广再专,与上一代的确不同。这让我想到世代差异是否和大环境的改变有关;婴儿潮世代生长在相对稳定的时代,不同领域的边界较清楚,但 Gen Y and Gen Z 成长在社会快速变迁的时代,不同领域之间相互碰撞激荡,过去的边界愈来愈模糊,而在过去固定领域已难以创新时,跨领域的激荡成为创新的来源。胡老师认为,当代创新的来源主要来自:换位思考,跨界刺激!

关于跨界,胡老师从旧约学者的角度谈到,上帝透过旧约圣经对祂百姓的指导,是关乎生活每个层面:食、衣、住、行、育、乐。新约是在旧约的基础上,因此上帝对祂百姓的心意不是到了新约只关心「灵性」,而仍关心我们的「全人」和「社群」。

当我问到,旧约律法这么多,哪些仍要遵行,哪些不需要?胡(可以吃猪血糕?)老师用宪法、民法、刑法、条例…来说明,宪法是根本,其他的法律是要根据宪法和时代的变迁而做调整。当文士来问耶稣,诫命中哪是第一要紧的是什么时,耶稣用两句话总结律法的根本精神:「以色列啊,你要听,主─我们 神是独一的主。 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主─你的 神。其次就是说:要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。」(可 12:29-31)每当我们在读旧约律法时,可以问这条律法,是宪法层级(根本精神),还是条例层级(随时代会做调整)?

今天的教会只要专注传福音办聚会,还是跨界关怀不同领域的事务?胡老师认为教会作为组织,牧者的首要工作是「装备圣徒各尽其职」,使弟兄姊妹可以按这他们的恩赐才干来服事荣耀上帝。胡老师也认为才干的比喻不只是针对个人领受的才干,也可适用于群体,不同教会领受不同的才干;领受五千两的,就要做五千两的事,两千两的做两千两的事…。

最后老师提到,跨界很多时候只是改变角色和服事的平台;但真正的重点不是角色和平台,而是背后驱动我们的使命与异象!胡老师作为学者、牧者、要广泛参与在不同领域的交流中,以一贯之的是希望人们看到,上帝的律法和心意今天仍是值得我们爱慕、俯伏和顺服的!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年7月1日

主持人:董家骅

受访者:陈信生

视频回看:

https://youtu.be/qtoceny7dhE

谈到 VC(Venture Capitalist,创投人),许多人的印象是,这些人不就是一群仗着自己有钱,在玩资本游戏,用钱赚取更多钱的人?身为牧师和创投人的陈信生谈到,今天大多数的有钱人,都是把钱存起来,或是投资在相对「稳赚」的项目上;真正愿意把钱拿出来放在「创投」市场的人不多,因为创投的「失败率」太高了。华人可能是世界上最喜欢「存钱」的民族,但却很少愿意为了「创造有意义的价值」去冒险去。

这让我想到圣经中「才干的比喻」,那些领受才干的仆人,头两个把钱拿去投资,最后翻倍;最后一个人则是把钱埋在土壤中,最后连有的也被拿走。我想耶稣这比喻的重点不是要我们有业绩翻倍的压力,而是要改变我们的眼光,把祂所赐给我们的每一个才干都献上,回应祂的呼召,在上帝创造的基础上,效法上帝自己,冒险去创造美好的事物!为何要冒险去创造?因为拥有上帝形象的人渴望「创造」,也被呼召与上帝同工一起创造!

成功未必能复制,失败中的学习却能贡献整个群体,让大家不需重复不成功的实验。陈信生谈到创新来自失败。每次的失败,都是一个实验,若能分享各种失败的经验,则可以帮助群体少走许多冤枉路。成功的经验,有很多运气的成分,很难完全复制,但失败的经验往往可以教我们的,比成功的经验更多。当华人教会面对变化快速的国际局势、国内政治的不稳定和世代潮流变迁时,若要创新,我们不止要去寻找「成功」的案例,也应该分享彼此失败的案例,并分析这个实验为何失败。

创新不只关乎「个人特质」,也关乎「群体文化」。群体是否愿意相信成员,投资在成员的创新创业上,并共同承担可能的失败风险?陈信生用以色列这个国家为例,谈到国家会认证「创投者」,当创投者决定要投资一分钱在他们国民的创业项目上时,国家会投六倍的钱进去,但不要求占股份。如果创业失败,不会要求创业者还钱;如果创业成功,也不会要求掌控新创公司的未来方向。换句话说,以色列这个国家投资的是他们的国民,相信他们的国民,在「被认证的创投者」评估看好的情况下,把钱花在「失败机会不小」的创投项目,然而一但成了,则成为整个群体的祝福。今天在教会中,有资源的是否也愿意相信上帝把不同的恩赐才干赐给不同的弟兄姊妹,愿意「投资」在人身上,在负责任的培养和评估后,大胆慷慨地把资源给没有资源,但有好想法的人去尝试?

陈信生一再强调,我们常常「说」很多,「想」很多,「分析」很多,但却不卷起袖子去做,去尝试。要验证一个想法到底能不能成,不是靠空想和空谈,而是去实验。陈信生用基督徒的「信心」来模拟创业,一个创业家如果真的相信他自己口中所说的「愿景」,他会愿意付上重大代价去「创业」,甚至不惜倾家荡产。这让我想到希伯来书 11 的信心榜单,「因着信,亚伯拉罕蒙召的时候就遵命出去,往将来要承受为基业的地方去;他出去的时候还不知住哪里去。…因着信,他(摩西)离开埃及,不怕王的愤怒,因为他恒心忍耐,如同看见那不看见的上帝…」圣经中这些云彩般的见证人,他们因为相信上帝的应许,勇敢跨出去,冒着承担失败的风险,放弃确定已知的稳定生活,踏入相对未知的旅程。

以太坊同创始人 Vitalik Buterin 和被称为虚拟现实之父的 Jaron Lanier 两人在为《激进市场》所写的导读中写到:「数字理想主义者坚持不懈。他们、也就是我们,必须坚持下去。世界现在面临系统性的全球挑战,例如气候变迁,要安然度过我们的时代,就必须找到更好的方法,以连结全球,并进行全球合作,不要屈服于怀抱天真的蜂巢思维意识形态,或是一些鬼祟方法,再次把控制权集中到在制度里最吃得开的人手中。」细读这段话,会发现他们努力不懈推动技术变革和创新的背后,也是一种信念。Buterin 和 Lanier 也提到,我们需要寻找好的机制,但不能光凭机制,而需要把机制放在一个更大的模式和价值下,才有意义和温度,不会变成冰冷无情。

福音,就是基督教会所领受和分享的故事/模式,是一个真实的故事!我们需要有好的机制,但不要妄想创建新的机制就能解决一切问题,而是要活在真实的故事(福音)中,并把真实的故事讲得精彩,活出这真实、美善又精彩的故事。在消费主义当道的社会,我们看到各种大型企业和国家把品牌和民族的故事讲得非常精彩,但这些故事却未必是全然「真实」。反观教会,我们是不是把那「真实的故事」讲得了无生气了呢?!旧约中上帝的百姓,是一个述说上帝故事的群体,在一年不同季节,用献祭敬拜和遵守节期一在述说上帝带领他们先祖出埃及的故事。教会则是「基督死而复活」故事的见证者和传讲者。我们需要学习或重拾说故事的艺术!

关于团队合作,陈信生观察到,华人(甚至包括韩国和日本)在单打独斗的运动中比较能发挥,而欧美往往在团队合作的运动上更懂得如何发挥团队战力。为何强调群体的华人,反而较不擅长团队合作?或许因为我们太在意彼此是怎么想,而在开会时不愿不敢也不想说出心中真正的想法(frank speech)。但若要创新,则需要诚实面对现况和过程,若不能把所看到的很坦白和团队成员分享,则信息无法充分分享和交流,激荡想法时也受到限制。我们不禁要问,在华人教会和基督教机构中,是什么拦阻我们和彼此说真话?我觉得是信任不够和爱不够。我们不信任彼此能接受我真正的想法,也不够爱对方以致愿意为他/群体的益处说实话。我们又该如何塑造为了达成使命,愿意敞开畅所欲言的文化?

结束访谈后,我想到过去和 Phil 一起在读神学院的时候,他分享过一本卢云写关于祷告的小书《亲爱主,牵我手》(英文书名:With Open Hands),对我引响很深。我想,一个创新群体,是一个能够鼓励和承担失败的群体,也是一个不在紧握双手努力掌控,反而愿意张开双手让上帝引导去冒险的群体,更是一个活在基督复活故事中的群体。

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年7月1日

主持人:董家骅

受访者:冯君蓝

视频回看:

https://youtu.be/qtoceny7dhE

访谈前,我很紧张,因为我自认艺术细胞不发达,不知道该和艺术家/牧师冯君蓝聊什么。见面后发现,他和我一样紧张,顿时感到一种被同理的轻省。在开录前,我问阿蓝牧师,有一次到美国纽约的当代博物馆,看到展览中心所放置的创作,在我眼中就是一个巨大的黑色画布,这样的作品只要有钱买画布,我也可以做,实在不知道该怎么欣赏。阿蓝牧师并没有用嫌弃或轻视的眼神看我,而是和我聊起当代艺术所追求的,未必是某种「美」,而是一种「对观」的体验。我顿时着迷了,后面的访谈,完全没有照稿进行,而比较像上了一堂私人指导的艺术课~

什么是美?阿蓝牧师认为,美指向上帝。今天教会不够美,在空间的规划和展现上,对阿蓝牧师来说,是亏缺了上帝的荣耀,没有尽心尽性尽力尽意来爱上帝。美不一定要花大钱,而是透过素材来指向上帝!

创作,就包含设限!在欣赏作品时,与所呈现在眼前的「真实」对话。基督徒面对圣经文本,是否失去了这种与真实相遇的开阔性和对话性,仅用自己的框架来解释掉圣经文本?!阿蓝牧师透过摄影,捕捉当下,事后再去诠释所捕捉的画面。

问到阿蓝牧师是怎么走上摄影艺术家和牧师的斜杠人生?阿蓝牧师原本是要封笔的,但为了生活需要和对朋友的义气相挺,偶然一次机会帮朋友顶开了个展览,意外地开始了摄影展之路,并发现竟然能以导览作品的方式,把福音的故事分享给教会外的人。

今天所谓的跨界,或多或少是因为在工业时代后,人类分工愈来愈精细,生命被切割成不同领域,而我们似乎也习惯画地自限,觉得我就是某某领域的。其实,两百年前的宣教士马偕不也跨界?既是牧师、宣教师,又是医师?!今天的跨界,正面来说是恢复整全,但也要小心,不要为了跨界而跨界,而是把全人降服在上帝的主权和呼召下,不自我设限。当我说「我不是艺术人,不懂审美」时,我是否也在自我设限,而没有把我对美的渴望和创作欲降服在上帝的主权下?!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年7月1日

主持人:董家骅

受访者:郑忠信

视频回看:

https://youtu.be/qtoceny7dhE

郑社长出生在牧师家庭,从小立志不要当牧者,大学毕业后进入广告界,后来到美国打拼,成为生态旅游业的先驱,返台后在教育机构工作,先后在东森幼幼台和康轩等知名教育平台担任副总,并进入政大 EMBA 进修科技管理硕士,在 45 岁时被上帝带领进入福音机构,先后在 GoodTV 和论坛报服事。

回顾半生跨越不同的领域,郑社长认为焦点是「上帝的拣选」。人心筹算自己的道路,因此会依自己的想望努力,但渐渐他发现上帝介入打破后,人生每个阶段的学习都不会浪费,而能为上帝所用。不要抱怨生不逢时,而要为生在其中而感恩,把握机会回应上帝的带领和呼召。

跨界,不是为了跨而跨,而应有目的性的,为了生存,为了福音使命,需要有核心价值,跨界是在做整合的工作,而不是从一个领域跳到另一个领域,然后否认或忘记过去。跨界,是要满足真实的需要,解决真实的问题,而不是因为「跨界」很潮很流行!

关于科技,郑社长认为科技始于人性,也帮助人性。面对科技社会,我们更需要认识「人是什么」,才能不被科技牵着走,而是掌握主动权,决定要如何使用科技来发挥人性,活得更像人,也使用科技来传扬福音。

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年6月3日

主持人:董家骅

受访者:周巽正

视频回看:

https://youtu.be/Yi4Km4sDo2Q

「急什么?」这是昨天访谈巽正牧师,对我最大的帮助和提醒。对上帝的百姓来说,时间站在我们这一边,不是因为年轻、有资源、卡对位,或是我们的眼光独到精准,而是因为上帝要成就的事,祂必不误事。许多时候我的急躁,凸显出的是自己生命的问题,太在意某个事工、想达到某种成效、认为什么事非在此刻做不可…。

今早灵修读到塞缪尔记上 4-6,当约柜被掳,以利听到后立刻摔倒暴毙,因为作为祭司的他,毕生的志业和呼召在那一刻似乎是彻底的失败和崩盘。然而,当上帝的百姓为约柜被掳而沮丧之时,上帝自己显出祂的大能作为,让把约柜掳去的非利士人意识到,上帝是上帝,最后乖乖地把约柜送回以色列,还献上许多赔罪的礼物。急什么?!

大船转弯较困难?团队大时,难免求稳,这会是创新的障碍?巽正牧师认为,创新首先不是关于方法,而是回到基督,因为上帝是创意的源头。

被问到世代之间的张力如何处理时?巽正牧师提到,不论是面对上一个世代,或是下一个世代,一个健康的心态是「I could be wrong.」当我们有这种自我认知时,承认自己很可能会判断错误,做错决策,就会更愿意聆听他人,接受建言,也不会把别人的挑战和否定当作是对自己的挑战,而是上帝给予我们团队来保护我们。华人对领袖的期待往往是「决策者」,而不是「聆听者」;然而聆听在决策之前,领袖最终是透过聆听上帝放在我们身边的人事物,最终是要聆听上帝的心意和带领。

巽正牧师在谈不同世代时,比较不想用接力赛世代交替的角度来看,而是雁行模式世代同行的角度来理解。长辈不是交棒脱队,而是换个位置。年轻人不是接棒专断,而是在团队中换个角色勇敢承担。当领袖愿意聆听,团队中的世代差异不再是张力的来源,而可以是祝福,因为彼此看事情的角度不同,都可以看到全貌的一个面向,因此当彼此聆听时,则能互补彼此的视野死角,激荡出新的想法。当同工之间真的有意见争持不下时,巽正牧师认为,上帝看重我们合一的关系,胜过某个事工是否完成。关系在事工之前!

在面对权柄被挑战时,巽正牧师提到摩西的榜样。每当摩西的领导权柄被挑战时,他不是紧抓着所拥有的权柄,而是在上帝面前俯伏,交出权柄。这背后凸显出是生命的问题,如果我们把自己的身份与职位权力绑在一起,则会难以交出,但如真正明白一切权柄都是出于上帝,也真正明白我们作为天父儿女身份的这恩典,就不会紧抓权力和位子。当我们交出权柄时,如果上帝还要交还给我们,这是上帝的工作,不是因为我们有何能耐,而是因为上帝自己的工作!

最后,谈到培育下一代的领袖,巽正牧师自我提醒,不要像扫罗,因为自己的不安全感而去限制下一代。敢冲敢闯的年轻领袖,若是被我们限制住,他们还是会找出路出去开创,这会变成最后留在团队中的都是乖乖牌;与其如此,为何不在团队内部,让这些有想法,敢冲敢闯的年轻领袖在团队内有空间开创,甚至当他们选择要出去时,能主动成全和祝福!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年6月3日

主持人:董家骅

受访者:蔡牧群、陈筱蒨

视频回看:

https://youtu.be/Yi4Km4sDo2Q

蔡牧群和筱倩是实践大学同学,大学毕业后便投入家族工作。在过程中有挣扎过,但在父亲分享了对事业的想法和愿景后,决定回家与父亲一起打拼。

从渔场跨足蚬精,在跨到有机蔬菜(苦瓜),我问牧群,怎么会在一个产品那么成功时,跨足到一个新的商品,从头开始?牧群分享到,这是因为外在环境的变迁而被迫做出改变。牧群的父亲是立川老板,原本圈地(奇莱美地)要继续扩大渔场,但后发现地目不合,只能种植有机,是不得不为之,开始做有机蔬菜的种植,而走上开发苦瓜食品的新路。这段路程让我看到,创新有时是被迫的,但在迈向未知的过程中,反而激发出新意,走出新路。

牧群最后提到他对土地的感情。基督信仰使他以崭新的眼光看待土地,在开发产品和经营渔场、养殖场和农场时,他不只是在做生意,同时也是一种信仰实践,管理看守上帝的创造,关怀土地和居住在其上的邻舍!

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年5月6日

主持人:董家骅

受访者:蔡志坚

视频回看:

https://youtu.be/Yi4Km4sDo2Q

想到创新,一般人联想到的,通常是穿着很潮,形式洒脱捉摸不定的人格特质。花莲美仑浸信会的蔡志坚牧师八年前接棒,带领一个将近千人的教会在过去八年不只稳健发展,同时发展了多个外人看起来极有新意的事工(青少年高峰会、城市营销花莲耶诞城、青年共创空间…),然而他本人温和的行格和非常有逻辑性地冷静表达,颠覆了我对新创者的形象!

蔡志坚牧师强调,不论是谈创新、团队、组织变革、或是领导模式调整,首先要先厘清,「我们要解决什么问题?」用 Simon Sinek 的话来说,就是 “start with WHY”。定义清楚「要解决什么问题」,再着手去计划该如何一步一步变革,而非为了改变而改变。或许这样的背景和蔡牧师是读数学/统计有关,也让我一窥「有纪律的创新者」的内在思维。

若再往前推,如「何发觉自己要解决什么问题?」蔡牧师提到自己从小在花莲长大,从青少年时期在美仑浸信会受洗信主,常问自己一个问题:「如果有一天美浸停止在这小区存在,对这小区会有何影响?」对蔡牧师来说,找到要解决什么问题,来自对小区邻舍和土地的关怀。

最后,不论是公共议题(让教会成为教会 vs. 参与社会转化文化),或是教会的宣教策略(跨文化宣教 vs. 每个基督徒都应该是宣教士),不同人/群体往往会有不同的想法和理解,在光谱上的不同端;他不喜欢花太多的力气和时间去捍卫自己所位在的光谱,或是说服别人挪移到自己所在的光谱,而认为我们应该从彼此身上学习,不论在光谱的哪一端,都竭力回应「上帝的使命」。对我来说,这极有启发性,合一既是我们「在基督里」的事实,在回应「同个使命」时会与彼此愈来愈近而经历的!教会无法合一,常常是因为我们忘记自己和彼此的身份,或是没有在响应上帝的使命!

谈到跨代,蔡牧师认为上一代牧者筚路蓝缕地开拓教会,因此较少把精力放在「传承」上,许多跨代的传承都是辛苦地摸着石头过河,这是有历史脉络的,不能太苛责上一代牧者(他认为自己很幸运,遇到一位很愿意成全的主任牧师)。在走过一次辛苦路之后,蔡牧师期许未来的跨代同行和传承需要从过去的经验中学习,有计划和有预备地进行。

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年5月6日

主持人:董家骅

受访者:万力豪

视频回看:

https://youtu.be/eiCHjJX2BoQ

当彼得在风暴中,看到在水面上行走的耶稣时,他对主说:「主啊,如果是你,请叫我(command me)从水面上走到你那里去。」(太 14:28)重点不是行在水面上,而是对主说:呼召我,命令我,使我与你同在。It’s never about walking on the water, but being called to be with Jesus. 我不知道其他在船上的十一个门徒的心态是什么,或是太害怕风浪,或是看热闹,或是等着看彼得笑话,总之,他们决定「不作为」。

很多时候,我们害怕改变,因此选择「不作为」,因为改变总是带来风险,要付上代价。然而我们常常忽略的是,其实「不作为」也是要付上代价的。面对快速改变的世界,教会不论事努力响应潮流,或是不动如山抓紧过去的习惯和传统,都是要付出代价的。问题不是要不要付代价,而是意识到每个决定的背后,我们到底付上出了什么代价,并且值不值得!

“God is worthy, people are worth it”(上帝配得,每个人都值得)万力豪 Peter 用这一句话来描述 The Hope 教会的核心文化。每个人是按着上帝的形象被造的,所以值得被尊重,也蕴含上帝放在里面的宝藏。作为耶稣的门徒和教会的牧者,当我们有这「眼光」时,就会愿意把生命投资在人身上,看到一个个被世人或世界被贬低的生命被恢复。牧者不是要成为明星和镁光灯的焦点(Luke the Skywalker),而是要成为教练和成全他人的人(Master Yoda),训练出一个个 skywalkers。我发现在 The Hope 教会现代美感的展现下背后,真正的核心是诚恳待人,对这个时代的人有兴趣,把生命投资在人身上的堂会文化。

Peter 从 Nicky 的营销策略谈到,世界的公司看到真正重要的不是「商品」,而是「人」,教会岂不也该如此?!我们信仰的核心不正是每个人都是按照上帝的形象被创造的?!Nicky 透过讲这世界的故事,吸引人选择他们的品牌;基督徒其实有最美最精彩最好的故事,但我们是否失去了讲故事的艺术,把那么棒的故事讲得无聊或让人窒息?!当我们在争相模仿世界时,教会不应忽视世界潮流,但也不是要一味跟上、复制,或是被同化,而是要学习看到潮流背后的人、人心深处的挣扎、上帝对人的心意,和蕴含在每个人生命中的潜力,把福音那精彩丰富的故事好好讲出来让全世界听到和看到。

许多时候我们追求效法别人的事工模式,但或许我们更应该要关注的是,是什么样的团队文化和决策执行流程产生了哪些人们争相效法的事工?!我们所追求的不应该是做出什么样的事工(product),也不是人们对我们事工的称赞,而是团队的文化和运作的流程(process)。不要只学表面的皮毛,要看到背后的文化和团队合作流程!

当我们聊到音乐,我很惊讶 Peter 自己不太会乐器,因为 The Hope 的音乐水平真的很有水平。Peter 谈到正因为自己不懂音乐,所以看重音乐,让那些真正懂的来发挥。承认无知,是一大优势;而愿意让他人发挥来补足自己的不足,是团队发挥力量超越个人的恩赐才干!Peter 的团队分工也很妙,他把团队分为 Campus 组和 Creative 组。前者负责牧养架构、门徒培育和实体事工/场地的管理,后者则负责发挥想象力不断尝试,而他自己则是成为两个团队的桥梁,就像连结左脑和右脑的中枢神经。

谈到团队,Peter 强调 3 C(character, chemistry, competency),这没什么新鲜的,因为业界也这样强调,但他对 3 C 的诠释让我感动。讲到品格,他以戴维为例,当他被先知膏立为王,击杀巨人歌利亚,被召进王宫后,竟是当一个替王「拿兵器的人」,但他甘心学习,上帝透过这些事塑造戴维的品格。讲到 competency,Peter 强调得是谦卑、愿意学习、具备可塑性,而非只是专业上的能力。

面对世代差异的关键,或许不是我们这一代如何,他们那一代如何…,而是不同世代是否都愿意「心意更新而变化」。我们不是被呼召去固守过去的传统,而是在我们的处境中不断更新,实践那些美好传统在过往时代中所致力要达到的目的!要改变更新,则一定要付上代价,然而常被我们忽略得是,选择不改变也是要付上代价的。因为问题不是改变要付代价,而是我们要付上哪一种代价?!

面对有如教会界「潮牌」的 The Hope 教会,访谈后我最深的印象不是他们外在的「潮」,而是回到「对上帝的真实敬拜」和「对人的真诚关怀」,以及「愿意不断被上帝更新的心态」,其他的都只是表达出来的形式。访谈后有机会和 Peter 坐下喝杯咖啡,Peter 这个人让我最印象深刻,是他的谦卑、好学和对人有兴趣。

当大家在谈论 The Hope 是怎么在这几年突然冒起的时候,我想说:It’s never about walking on the water, but being called to be with Jesus.

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年5月6日

主持人:董家骅

受访者:柳子骏

视频回看:

https://youtu.be/eiCHjJX2BoQ

想到跨代,想到的往往是「变」和「差异」。然而子骏牧师在被问到台北复兴堂的文化在他的带领下,和父亲老柳牧师有何不同时,他的回答竟然是「没什么不同」,都是强调:牧养、宣教、喜乐和心灵强健!或许在不同的处境中,表达形式会随着时代文化和科技载具的更新而「看起来有所不同」,但所领受的核心异象却是一脉相传,只是不断被更新。事实上,真正的异象,是永不过时的,就像两千年来教会所传讲的福音;只是在不同的时代,教会在传递和表达福音信息的方式会不断创新更新。

子骏分享到,我们可以从不同人身上学习到不同事物,因为上帝是宽阔丰富的!「尊荣」学习的对象很重要,但也不是「照单全收」。尊荣学习的对象,使我们避免只学「表面功夫」,而是贴近学习的对象,看到背后真正的精神和精髓,但之后也需要深思熟虑,在沈淀过滤后,把所学到的融合进自己的团队文化中,而非依样画葫芦地照单全收。

面对不同世代,子骏谈到上帝是「世世代代」的上帝,不只是某一代的上帝。想到世代,我们都会聚焦在「差异」,然而不同世代之间相像之处,可能比差异更大。如果在沟通和对话时,能学习同理彼此,并看到我们所「共同关心」的,打从心里不把对方当对手,而是响应上帝使命的伙伴,领受不同的恩赐和人生经历,那么不同世代携手同行,绝不是漂亮的口号,而是能在这世代成福音的见证。

身为牧师的孩子,从小在教会长大的子骏看尽教会大小事,他因此不断强调「真实」的重要。或许在许多人眼中,子骏牧师就是个网红牧师,不断现身在各种社交媒体平台上,还拥有众多的粉丝,但当和他深谈时,听到他也对成为社交平台上的 KOL 有所警觉,然而他的初衷从来不是为了红,而是为了牧养,与他的弟兄姊妹在一起,社交媒体的平台不过是他学习与弟兄姐妹在一起的方式而已。潮,不是为了潮而潮,而是为了潮流背后的邻舍,贴近牧养他们,与他们同在。其实,以当时宗教人士的眼光来看,耶稣也很潮,贴近农夫、渔夫、税吏、社会边缘人、宗教人士…耶稣的 range 真的很广,这一点从门徒的组成也可看得出来!

最后,谈到挑选同工团队的条件与标准时,子骏直接指出:好相处、高适应力、抗压性强!在不断强调「专业」的时代,子骏却强调「肯学」的态度。一位同工加入团队时,未必具有专业能力,但中样得是要愿意在团队中不断学习成长,懂得如何与人相处,不自我设限。

地点:TIP TALK 在线平台

日期:2021年5月6日

主持人:董家骅

受访者:丁怀箴

视频回看:

https://youtu.be/eiCHjJX2BoQ

出版业不是黄昏产业?基督教的出版社,不更是黄昏中的边缘产业?过去在台积电上班的丁怀箴社长,为何舍弃大好「钱」途,一脚踏入这个传统产业?在访谈中,丁社长让我大开眼界,他重新定义什么是「出版业」,并谈到他所渴望看到的未来。

任何人在一个领域待久了,若不刻意提醒自己,都会愈来愈看不见圈内人的盲点,缺乏挑战既有作法的动力和眼光,忽视了更新和创新的契机。在刚接下社长位置时,丁社长亲自走访所有的印刷流程,去工厂了解出版一本书的每个制成细节,从而在与人沟通时,能够知己知彼,为的不是百战百胜,而是信息对称,进而能共同创新优化流程。他过去对出版业的无知,可能是他人眼中的弱点;但当他正视自己的无知时,承认无知,成为他最大的优势!

对小丁社长来说,他所面对的挑战不只是跨代(年龄的不同),也是跨界(领域的不同)。然而这种差异,反而带来新的思维和刺激。在访谈中,丁社长重新定位出版业,不把出版业局限于印书和卖书,而是聚焦于「把好的内容分享出去」。出版业的焦点转变为「选择、创造和分享」好的内容;至于形式,则不拘于书本,也包含接收内容者的接收体验,而最终的目的是要祝福接收内容的人,甚至进一步转化接收内容者,成为好内容的创作者和分享者。

谈到团队的选择时,小丁社长提到,正直和敏捷是他在选同工时的两大指标。正直是品格,非常重要,使团队之间能彼此信任。而敏捷,不是只动作快,而是指在面对变局时能快速反应,不坐以待毙!

跨代和跨界的过程当然不容易,而其中的关键则是「同理心」,能够换位思考,去理解不同年龄和背景的同工和服务对象,进而去栽种「改变思维模式」的种子,促成团队的更新。

地点:ZOOM

日期:2020年5月21日

人数:~364

主持人:黄志靖

嘉宾:邱慕天、朱佳敏、李志刚

直播重温:

https://www.facebook.com/cccowe/videos/343141489982376

会议由世界华福中心主办、救世传播协会及基督教论坛报协办,已于今天(5月21日)晚上八时圆满举行。此次会议为「上帝有话说?!」系列第一讲,题目为:「趋势、新常态,上帝有话说?!」

主持人为台湾创集团共同创办人黄志靖长老。嘉宾为台湾《醒报》副总编辑邱慕天传道分享「现今的趋势」、新加坡世界福音动员会宣教统筹朱佳敏姊妹分享「趋势下差传的新常态」及马鞍峰香港教会堂主任李志刚牧师分享「趋势下教会的新常态」。嘉宾分享后有互动讨论,最后由现任台湾石牌信友堂牧师、亦为世界华福中心候任总干事董家骅牧师回应。

现今的趋势

邱慕天传道分享新型冠状病毒(COVID-19)下看公共神学,透过疫情反思两方面:

一.看见堕落世界的脆弱:流行病有社会精神层面,如欺骗、无知、混乱、自私、免疫力弱、群聚的酵等;病毒有精神层面和基因层面。理察.道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》(The Selfish Gene)中谈到人生来就自私,情愿牺牲别人也要保住自己,形成堕落的普遍状态。战胜流行病的功课也是战胜罪恶的功课,甚至是鉴别神国精兵的时刻,如因欺骗学会检讨欺上瞒下的官场陋习、无知让我们学习停止谣言、混乱教我们学懂资源分配有序、免疫力弱使我们留意身体是圣灵的殿,要好好保护等。

二.看见耶稣是时代的创变者:病毒感染少数人的身体,但疫情大范围的社会性影响感染我们的思想与行为。一直以来都将洁净概念宗教化,以分离保持圣洁;但耶稣在祂的时代是前线的医治者,医治不洁的人。疫情让我们看见耶稣在祂所处时代事工的革命性,亦战胜自义与社会疏离的功课。

趋势下的差传新常态

朱佳敏姊妹分享近月疫情对其差会事工的影响。差会的福音船因疫情而停在牙买加(Jamaica),登船的人大幅减少,许多同工留在船上不能离开,但感恩他们都平安。另外,差会事工全部停止运作,原本计划的新工作也要暂停。但这非坏事,反而有来到神面前,再次寻找祂的机会。

疫情期间,同工于清晨举行祈祷会,同心祷告,藉此回到基本,来到神面前谦卑自己。这段时期,差会的奉献也减少,但有些事工仍然继续。例如仍有同工到访南非偏远地区,送上食物等物资;新加坡同工也走上街头与人谈道,又因当地店铺关门,他们便筹集超市礼券送赠有需要者,甚至到访红灯区。

差会也停止短宣,并影响全球外展。但朱姊妹相信神会开路,透过网络接触对信仰有兴趣的人,同工也透过网络跟进,与他们交通。事工停止,但神没有停止作工。

朱姊妹认为,现时的祷告跟之前不同。以前的焦点较事工性,现在变得较为内在,求主使她学习谦卑。以前较难听到主的微声,现在更显得祂的真实。虽然现在大部份工作转到网上进行,但他们也知道许多地方没有网络,他们仍倚赖实体接触,需要同工在当地作工。这段时候最重要的是弹性和受教,找出新方法。合作非常重要,大家需要彼此,需要对话,互相支持鼓励。

趋势下的教会新常态

李志刚牧师认为在疫情下我们如何看待自己至为重要,并要认清自己的使命,学习耶稣得人灵魂如得鱼的策略。李牧师亦提到二○○九至二○一四年香港教会增长缓慢。但在疫情下,教会推动网上聚会,同时亦衍生不同组合的聚会形式,包括单向性和互动性的聚会。

李牧师认为在趋势下教会有四个新常态:一.科技化,增加扩展性和有效性;二.年轻化,年轻人能带动创意与动力;三.实践化,愿意犯错和学习;四.数据化,收集不同的数据,提供客观的依据。

地点:ZOOM

日期:2020年6月18日

人数:~286

主持人:黄志靖

嘉宾:周巽正、萧加欣、谭峻斌

直播重温:https://www.facebook.com/cccowe/videos/541530660086808

时代变迁下孕育的不同世代,都拥有自己的价值观、理念、愿景等。华人教会的不同世代如何沟通和合作?如何按不同世代的需要牧养、教导与关怀?两代之间又如何传承和同行?这些都是华人教会的重大挑战。今天(6月18日)晚上八时,世界华福中心主办、救世传播协会及基督教论坛报协办的TIP Talk网络研讨会──「上帝有话说?!」系列第二讲探讨的主题为:「跨代的挑战,上帝有话说?!」会议由台湾创集团共同创办人黄志靖长老主持,并邀请了台湾台北灵粮堂的周巽正执行牧师、香港启励扶青会行政总监萧加欣姊妹及加拿大(Canada)Azurean Coaching & Consulting执行长谭峻斌博士,就上述主题交流经验和心得,一起面对跨代的挑战。

周巽正牧师认为教会中两代之间有不少差异。上一代牧者很多是白手建堂,做教会复兴的工作。他们的生活就是服侍,服侍就是生活。年轻一代则是生活就是生活,服侍就是服侍。此外,两代在沟通和表达文化上也大不相同。在两代接棒传承上,交棒的牧者要面对身分的转变,本是主角,现退下来成为旁观者,在身分适应上也不容易。

所谓长江后浪推前浪。第一代牧者以教会为家,牺牲了在家庭的时间,服侍敎会。周牧师认为两代应以家的概念出发,有为父为母的心,为儿女的心,才是出路。就是能有三代、四代同行。大家彼此包容、接纳和欣赏。下一代学习尊荣上一代,而上一代欣喜年轻一代兴起,期待看见下一代更多的可能性。

萧加欣姊妹在香港出生,然后跟随当宣教士的父母到非洲加纳(Ghana),并在当地成长,近年才回到香港服侍。她认为自己与父母对香港的印象很不同,她与父母各自生活的世代同样艰难。

萧姊妹指出现今世代寻求公义,谈种族主义、堕胎、政治等议题,也期望信任和忠诚。活在这世代的年轻基督徒面对很复杂的状况,以香港为例,去年开始面对政治动荡,世代之间不愿彼此聆听,只在不同社交平台表达自己的意见。

她在香港主要服侍年轻人。自去年起,年轻人承受学业和社会动荡的压力,他们会与朋友分享感受;而他们的父母认为只要读好书和找到好工作便可,不用为现时的事情烦恼。两代不愿聆听对方。萧姊妹觉得上一代也经历许多艰难,但现时的年轻人不明白;他们的父母则认为年轻人常花时间在社交平台等地方。故双方需要坐下来对话,而非彼此质疑。萧姊妹以自己为例,她曾与父亲谈及婚姻的话题,父亲对她的婚姻有一定期望,大家的看法不同。但彼此分享内心的想法,她觉得过程非常美好。

香港近年许多年轻人离开教会,他们觉得不获支持和受伤。主持人追问香港许多年轻人离开教会,究竟他们最渴望得到甚么?萧姊妹认为,年轻人相信耶稣有恩典,但他们听到的是双重标准,从教会中听到的话,连未信者也不会说出来。这是最令年轻人失望的地方。

谭峻斌博士从心理学的角度谈跨代。社会学家用不同的角度与不同的工具了解一个人的性格特质。谭博士尝试提供工具帮助教会领袖了解会众。当谈到教会领导时,他认为把跨代会众召聚在一起,彼此建立良好的关系十分重要。

神创造每个人都是独特的。性格是其中一个塑造我们的重要部份。谈到性格时,有百份之六十是先天,百份之四十是后天培育。每一代人都有其独特性。谭博士指出教会领袖除以九型人格了解跨代会众外,较常用的是五大性格特征(big five personality traits)。一.经验开放性(openness to experience);二.尽责性(conscientiousness);三.外向性(extraversion);四.亲和性(agreeableness);五.情绪不稳定性(neuroticism)。

谭博士认为了解性格特质有助敎会领导和牧养跨代会众。他认为每人的性格特质其实可以改变。如内向型的人,只要提升他们社交能力,其实也有机会改变为外向型的人。

地点:ZOOM

日期:2020年7月23日

人数:~189

主办:世界华福中心

协办:救世传播协会、基督教论坛报

主持人:黄志靖

嘉宾:安平、司徒永富、宋逸民

回应:董家骅

直播重温:

https://www.facebook.com/cccowe/videos/296200521595339/?t=4728

现今的信徒按着神赐下的恩赐和负担,不仅走遍各城各乡与人分享信仰,更多的是跨越不同领域,以所属专业荣神益人,以生命见证基督。身处跨越不同界别的场景,信徒面对着哪些属灵和生活的挑战?又如何靠主得胜?

7月23日晚上8时,世界华福中心主办、台湾救世传播协会及基督教论坛报协办的TIP Talk网络研讨会──「上帝有话说?!」系列第三讲探讨的主题为:「跨界的使命,上帝有话说?!」会议再次由台湾创集团共同创办人黄志靖长老主持,并邀得三位在不同地区跨界服侍的同工交流当中的体验与得着。

台湾艺起发光促进协会理事长宋逸民牧师以「艺起传福音」为题,分享牧养艺人的经验和甜酸苦辣;香港鸿福堂集团控股有限公司行政总裁兼执行董事司徒永富博士的题目为「4P人生:从永富到永富」,反思如何寻找和回应跨界的召命;美国(U.S.A.)普世佳音新媒体传播机构执行主任安平牧师则以「跨界/重构」这题目谈及科技在跨界服侍中担当的角色。

地点:ZOOM

日期:2020年8月27日

人数:~210

主办:世界华福中心

协办:救世传播协会、基督教论坛报

主持人:黄志靖

嘉宾:彭书睿、周郁凯、黄约瑟

回应:董家骅

直播重温:

谈到跨文化服侍,我们会先想到来自不同地区的宣教士。他们远渡重洋,进到全新而独特的文化群体中分享福音。然而,随着科技和网络的发展,我们足不出户便能与不同文化、地域、种族、年龄等群体联系交流。另一边厢,席卷全球的新型冠状病毒(COVID-19)疫情打乱海外宣教士的事工计划,但借着网络工具的帮助,他们可在原居地遥距参与跨文化服侍;当前的状况亦缔造了机会,让我们转移目光,尝试以其他渠道关注所属小区中不同民族与文化群体的各样需要。

今天(8月27日)晚上八时,世界华福中心主办、救世传播协会及基督教论坛报协办TIP Talk网络研讨会──「上帝有话说?!」系列第四讲,探讨的主题为:「跨文化实践,上帝有话说?!」主持会议的台湾创集团共同创办人黄志靖长老与三位在不同领域推动和实践跨文化服侍的同工交流心得。

台湾联合差传事工促进会理事长彭书睿弟兄先按现今趋势前瞻全球华人教会在未来普世差传中可承担的角色;接续由美国(U.S.A.)Octalysis Group创始人周郁凯弟兄畅谈如何藉游戏世界重新看待生活、工作与宣教;最后由马来西亚(Malaysia)「两个13亿」穆宣事工推动者黄约瑟牧师分享其在非洲撒哈拉沙漠(Sahara Desert)投身黑人穆斯林宣教事工的经验。

地点:台北IM行动教会.台湾

日期:2020年1月8日

人数:~154

松慕强

> 演讲题目:说好的福音大能呢?

陈维恩

> 演讲题目:我们其实没有那么特别

龚义钦

> 演讲题目:新天新地的每日生活练习

更多精彩重温:

http://tip.cccowe.org

世界华福2020年在全球推展「煽风点火」计划(The Set-A-Fire Campaign),将透过「世界华人福音运动TIP Talk」将在世界各地不同城市举办12次的TIP Talk小型聚会,TIP Talk的「TIP」代表「煽风点火」概念由三大元素组成:科技(Technology)、创新(Innovation)、先知性(Prophetic),简称为「TIP」。TIP Talk 每场聚会邀请当地三位具有代表性的讲员,以2021年「第十届世界华人福音会议」的主题:「跨代、跨界、跨文化」作为主轴进行演讲和座谈会。 所有讲者必须代表以下三个「跨」的其中之一: 跨代代表 (Cross Generation) 、跨界代表(Cross Discipline) 、跨文化代表 (Cross Culture) 。

首场聚会1月8日于台北登场,邀请到Radius Asia宣教训练中心总干事陈维恩牧师、IM行动教会主任牧师松慕强牧师、LabQ共同创办人龚义钦弟兄主讲,期望透过生命故事,及彼此交叉对话,让大家发现上帝国度在各地的奇妙作为和可能性。

世界华福中心候任总干事董家骅牧师指出,年轻族群是一直在变化的时代,我们需要不断地去关心时代的处境,并知道如何在其中宣教、响应上帝的使命。整个华福运动是跨代同行,长辈及年轻人的声音在当中相互激荡,让我们更能认识福音的本质。而TIP Talk提供了一个对话平台,当不同世代互相聆听、彼此激荡、沟通的时候,其实也是一个容许自己被福音更新的机会。借着由下往上、草根性的聚集,集体的聆听,激发我们新的想象力和创意往前走。

地点:高雄福气教会.台湾

日期:2020年1月10日

人数:~106

冯佩

> 演讲题目:幸福小组的威力

姜森

> 演讲题目:建立神的国

杨右任

> 演讲题目:跨文化的三个常见错误

更多精彩重温:

http://tip.cccowe.org

第二场于1月10日移师高雄福气教会,邀请外交部欧洲司姜森司长、福气教会青年牧区冯佩牧师、「旧鞋救命」发起人(十大杰出青年)杨右任弟兄主讲。

地点:青协西贡户外训练营.香港

日期:2018年01月19 – 22日

人数:~381

世界华人福音事工联络中心于一月十九至廿二日在香港青年协会赛马会西贡户外训练营举办「新酒.新皮袋」国际青年「使命门徒」培训营会,来自约廿二个地区近四百人参与,当中39岁以下参加者占半数。

营会聚焦讨论三个群体的福音需要,包括散居的华人、印度人及穆斯林群体。透过讲员信息、短片介绍、个案分析、座谈会及小组讨论,从不同角度来探讨,帮助大家更多认识普世宣教中三大福音未得散居群体。此外,会议中更实践「体验式学习」模式,设有十二个互动训练坊(Labs)及多个小组讨论时段,多个主题的工作坊包括「堂会为本门训与差传」、「教育与差传」、「商业与差传」、「小区关怀与差传」、「新媒体与差传」。晚上时段,大会亦安排不同地方的宣教士作前线生命故事分享。

地点:新店行道会美河堂.台湾

日期:2016年8月22 – 26日

人数:~1,500

陈世钦

感谢赞美上帝的保守与带领,第九届世界华人福音会议(下简称大会)在台湾新北市新店行道会美河堂得以如期举行,并圆满结束。来自全球各地区将近一千五百位教牧同工、机构和教会领袖参与此盛会,共同交流、探讨和学习,并尝试在七个不同领域落实门徒导向的跨文化差传模式和策略。

此届大会在整体上作了大胆的改变,从所收回的意见反馈,大部份参与者给予正面的肯定;但也无法否定其中仍有许多不足、需要改善和加强的地方。如行动模式及研究发展组(Action Research and Model Development Team, ARMD)探讨议题过于广泛、汇报者没有中肯掌握与有效分析报告的内容、大会参与者缺少会前阅读报告的预备,加上节目繁多紧凑,造成小组讨论无法深入、具体和聚焦。

我们谦卑接受认为大会不足的意见,也从中学习功课。在下一届大会中必作出相关适切的调整和改善,继续提供平台让各地华人教会领袖有更多学习和装备的机会,促使新一轮普世差传运动的产生!

在大会开幕礼中,我特别分享到「改变」的信息。这不单挑战所有出席大会的人不要做「出席者」(attendee),而是要做「参与者」(participant),同时也当存有相同的心志,以正面的态度面对生命和事奉上当有的改变。「改变」可以充满着兴奋、期许和盼望;也可能带来焦虑、不安、惧怕、胆怯和失望。

在《圣经》的教导中,强调「改变」的必须性和重要性;特别是生命关系的改变到生活行为的改变。在《哥林多后书》五章十七节中,保罗说:「若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。」这说明改变的基础和方向。

「改变」是有目标性的,不是为了改变而改变,是为了更好、是为了成长,是为了……不要惧怕改变,因改变将引领我们进入一个新的开始。另一方面「改变」是有方向性的,是向着耶稣基督、是向着万民、是向着普世。身为基督的门徒,「改变」是有使命感的。为了上帝的国度、荣耀、使命,也为了基督,我们必须改变。改变对大使命应有的《圣经》概念,认定大使命的核心是「使万民作主的门徒」;改变属灵生活应有的《圣经》概念,强调「生活必须信仰化,信仰必须基督化」。信仰就是生活,生活就是使命。

深盼华人教会在牧养的理念、信仰生活的属灵观、门徒训练和基督的大使命上勇敢作出合乎《圣经》教导的改变,实实在在经历耶稣基督。在不同的生活领域中成为基督的见证人,活出那在基督里不一样的生命,使光照在人前,叫他们看见我们的好行为,便将荣耀归给天父!

曾经听过这样富有意义的说话:「若你想要拥有从来没有的,你就必须去做你从来没有做的事。」(If you want something you have never had, you’ve got to do something you have never done.)「若没有改变,进步不可能发生;不愿意改变想法的人,永远无法改变任何事情。」(Progress is impossible without change; those who cannot change their minds cannot change anything.)为此,「我们必须做一个选择去把握一个机会,不然我们的生活就不会有改变。」(We must make a choice to take a chance or our life will never change.)

是的,我们需要作出思想楷模的转移,活出改变的行为;放下诸多的要求、主张、坚持,甚至权利。相信上帝在掌权,圣灵要在个人生命中工作,在华人教会中工作,更在普世的教会中工作。

有关此届大会,我们真正关注的不是这大会的成功与否,而是能否因这大会华人教会有属灵的觉醒。从信仰生活的翻转,落实以基督为中心的门徒生活,天天走进人群,在不同生活的处境,不同专业的领

域,不同的文化的群体,关心外围的人,分享基督的爱和福音;最终,刻意走向福音未得的群体,去到福音未得之地,使万民作主的门徒,万国万民同归荣耀给三一真神!

地点:峇里.印尼

日期:2011年9月12 – 16日

人数:~2,100

李林静芝

五年一度的第八届世界华人福音会议已于二○一一年九月十二至十六日在印度尼西亚峇里(Bali, Indonesia)顺利举行,2,134位来自世界三十七个国家的与会者平安地(在此动荡混乱的时代,「平安」是何等珍贵!)来到会场,以谦恭渴慕的心一同寻求神在这末后时代对祂子民的心意……回顾这次大会所走过的漫长路程,我们充满感恩,虽然有许多忽略及缺失之处,我们除了感恩,仍是感恩。

要筹备一次超过二千位来自全球各地教会领袖出席的福音会议,真不是一件简单的事。三年多前筹备同工已经为大会积极付诸行动,尤其是慨允承担地主国角色的印度尼西亚华福联区同工,他们默默地付出无法计算的时间、精神、财力和人力,与香港华福中心的同工密切配搭;从场地勘察到开会研讨,按照会议场所的各项需求,加上住宿、膳食、交通、安全、经费等,层层考虑、仔细评估,最后发现位于渡假胜地峇里的努沙杜威斯汀渡假酒店(The Westin Resort Nusa Dua)所提供的场地、报价、优惠及附近有十多家毗邻的旅馆等条件,最能符合大会的种种需要。那时,谁会料到:当主再来的脚步愈来愈近之时,全球华人基督徒领袖的福音会议竟然被安排在最多穆斯林的国家举行,而且是在以印度教为主的峇里举行……必然有它独特的意义。因此,这次福音会议不但以印度尼西亚为聚会地点,更重要的是藉此把祝福带给印度尼西亚。大会结束之后,与会者中有三十多位牧者分别前往印度尼西亚十二个城市,在十九家教会的「华福之夜」、主日崇拜中传递信息,他们在各处为大会的后续事奉留下了美丽的脚踪。

这次大会主题是由一批同工经过长时间、认真思考、祷告、寻求、讨论所得来的。在许多的选择中决定以「基督整全福音临万民」作为大会主题,一方面要与五年前第七届大会的主题「基督全人福音遍万邦」遥遥呼应、继续传承;一方面要在今天我们所面临的更复杂、更黑暗、更急迫的时代中,再度强调主「大使命」的呼召是要「整体教会」把「整全福音」传遍「整个世界」,正如洛桑世界福音会议(Lausanne Congress on World Evangelization)所提出的:The whole Church taking the whole Gospel to the whole world。深深期盼能透过大会主题的提醒,带出教会领袖因对「大使命」的顺服而对「华人教会的合一」及「整全福音的遍传」有更多反思与行动。

在大会开始之前有两件事是过去几届没有做过的:第一,在会前给每一位报名者寄上两本书:《上帝子民的宣教使命》及《神的使命——启动新步伐》,让他们可以在赴会前预先阅读讲员的著作,俾能在大会中有更进一步的领受。虽然「会前寄书」这件事,给筹备同工增加工作量,又增加昂贵的邮费,但从聚会的长远果效来看,我们仍然认为此举是值得的。第二,祈祷部同工全面推动「会前四十二天连锁祈祷运动」,也许全程忠心参与的人不多,但信实的神已经看见并垂听了众人的祷告,使这次大会得以顺利举办。不但如此,大会期间祷告室二十四小时开放,每天早晨以祷告会开始一天的活动。深信这次大会看重祷告的见证可以成为许多教会领袖及其他聚会的激励。

整个大会的节目内容中,无庸置疑的,每天早晨的查经是大部份与会者最喜欢的一堂。讲员基思.韦特博士(Dr. Christopher Wright)透过《新、旧约》融会贯通的查考,使听众得以深入了解神的心意。在他写的书中,他已阐释「全本《圣经》都在吩咐我们要向全世界传福音」的信息。来到大会查经时,他以温雅的语气,清晰分解神的话,配上邱志健牧师简洁的传译,经文就如两刃的利剑扎心。对笔者而言,从第一天到第四天,每天聆听他的查经,都是一次培灵会。

一般的情况,午餐前的聚会往往是参加者最困的时段,然而每天的研讨会中,却没有人打瞌睡。一方面每天的主持人都相当灵活,且会控制会场和时间;加上每位讲员都有备而来,发言中肯且有把握,将要表达的观点浓缩在二十分钟内;等到开放给台下提出问题时,更是没有冷场……可惜时间不够,每天都意犹未尽。但我们感谢神,这次大会讲员的年龄层已普遍降低,这是华人教会的好现象。更感谢神的是,研讨会后带来许多回响,不论是褒、是贬,都给我们带来许多反思。与此同时,两百多位操英语、华人教会的下一代正在另一个宽敞的礼堂中进行英语平行会议。笔者虽然不在现场,但从他们的正式报导及在网上的许多来往信件中看到他们兴奋地以同一句话描述他们对此次英语平行会议的感受:It’s beyond our expectation…(出乎我们意料之外……)看到年轻人在这次会议中有丰富领受,我们满心感恩,因为他们是华人教会未来的领袖、明日的盼望。

受场地所限,大会在下午时段仅安排了三十八场工作坊,但因内容实际且涵盖普世宣教各重要层面,并有认真的讲员,使参加者甚有收获,我们为此感恩。

大会中还有许多丰富的预备与安排,受篇幅所限无法一一详述,仅能略举一二:在楼下另一场馆中有不同事工展览及各类属灵书籍的展出,走入场馆不但可以认识各机构和他们的事工,还可以在书展摊位买到特价好书。在大会场附近,一个不起眼的房间中,一批不被注意的同工正在不休不眠地工作,他们是投身《每日快讯》的勇士;每天上午当拿到刚出炉的《每日快讯》时,心中禁不住要向这批「缺眠者」致敬。转到旅馆大厅左后角,又有一个不起眼的房间,里面随时有医生与护士待命,这就是大会的医疗室,五天之中,有百余人在这里得到悉心的照顾……散会后,走在路上竟撞见可爱的「腹语小熊Potato」和牠的搭档,真佩服他们能在开幕礼、闭幕礼中以轻松的对话带出严肃的信息。对笔者而言,最感动的莫过于「印度尼西亚华人基督教宣教历史图片展」;站在一幅幅活生生的历史见证图片前,读着一百多年前宣教士为了顺服基督大使命的呼召,不惜牺牲生命地把福音带到印度尼西亚的血泪史,怎能不叫人动容?今天印度尼西亚基督徒占全人口的比例高达百份之十二,印证了「殉道者的血是教会的种子」这句话。

每天晚间聚会的特点是以双语(华语、英语)进行的联合聚会,除了讲道,还有宣教士见证及播放短片。最后一晚的闭幕礼是此次大会的高潮,尤其是华福新总干事的就职礼——当陈世钦牧师夫妇跪在台前,由七位神的仆人为他们按手祷告时,全体与会者肃立见证这神圣的时刻……最后,五天的福音会议以擘饼纪念主作为结束,表明坐在宝座上、曾经被杀的羔羊、我们的救主基督是第八届世界华人福音会议的「中心」和「目的」,愿将一切「感恩」与「荣耀」都归给祂。

(作者为国际关怀协会宣教士,与夫婿李秀全牧师一同被差派到香港,在世界华人福音事工联络中心事奉至二○一一年底)

地点:渔人码头会议中心. 澳门

日期:2006年7月17 – 21日

人数:~2,600

周建华

谁掌管天气?

雨声沥沥淅淅地响过不停,让疲倦的人无法入睡;还好,今天是七月二十七日,第七届世界华人福音会议四日前已圆满结束,各出席人大都平安回家了。

七月十四日,热带风暴「碧利斯」于福建登陆,受到横流及雨带影响,十五及十六日,香港及澳门间的航道风高浪急,许多船上人感到不适而呕吐;这两天也是许多七届大会的香港工作人员相继乘船赴澳的日子。十七日,风过天清,阳光普照,二千多位大会出席人在风和日丽的天气下,陆续抵达澳门。七月二十二日,大会曲终人散,出席人俱都平安踏上归途,另一风暴「格美」循海路由东南而来,于二十六日横过台湾,登陆福建,造成这两天风雨不断的天气。是谁选择了十七至二十二日这周作大会的会期?是谁使两个风暴隔周而来?正是那位创天、造海,掌管一切的神。

从世界到澳门

这次大会的出席人超过二千六百多位,他们来自三十七个国家、地区──香港(536)、台湾(300)、美国(U.S.A.,245)、印尼(Indonesia,222)、加拿大(Canada,179)、澳洲(Australia,154)、新加坡(117);其他尚包括:比利时(Belgium)、法国(France)、匈牙利(Hungary)、巴西(Brazil)、哥斯达黎加(Costa Rica)、巴拿马(Panama)、秘鲁(Peru)、肯雅(Kenya)和南非(South Africa)等。什么原因将这二千多人带到澳门,是罗伯特.马礼逊牧师(Rev. Robert Morrison)二百年前爱中国的心的感召力,或是普世华人教会要接上差传火棒的呼召?

相聚于渔人码头的渔夫

十七日晚上,大会于渔人码头会议中心正式揭开序幕,由澳门特别行政区政府社会文化司司长崔世安博士设欢迎晚宴,筵开三百席,宴请出席人及数百名协助大会的义工。众义工均来自澳门教会,当中许多义工要申领假期、放下工作,投入大会的服侍。是谁点燃了他们热切服侍的心?

欢迎晚宴上半段时间,有澳门旅游局安排的中乐及葡国土风舞的精彩表演;紧接是由香港突破机构荣誉总干事蔡元云医生分享信息,他们以「普世华人教会使命更新」为中心,鼓励华人教会认识时代的需要,从而更新使命,带来生命、社会、文化及普世的更新。为要达到这个目标,所有基督徒都当起来,在职场中作见证,改变社会、改变文化。

信息之后,由天韵诗班带领大家高唱华福会歌:「主爱中华,恩宠有加,地大物博,代出俊哲。人道既穷,天道斯通;天人合一,惟信可期。勉我教会,增长百倍;举目望田,媲美西贤。普世华民,作主精兵;高举十架,天下一家。广传福音,灵命日新;佳美脚踪,可西可东。最后一棒,迎头赶上;主来在望,凯歌高唱。」又观赏了由突破制作的「一粒麦子:华人教会二百载」短片,回顾外国宣教士踏足中国,广传福音,并展开各种社会服务的片段。

大会亦安排了天韵诗班献唱、朗诵「无名的传道者」等节目,鼓励信徒为主献上自己,以自己底手、自己底脚成就天国使命。

为记念马礼逊牧师来华第二百年,大会特地邀请华福董事会永远荣誉主席滕近辉牧师代表华人向西方宣教士致谢。滕牧师指出马礼逊牧师二百年前来华,启动了福音普传的时代,接着成立的内地会及各教会、机构,为中国作了许多贡献,那是神的工作。戴绍曾牧师(Rev. James Taylor III)代表外国宣教士回应,他说自己在中国出生、在中国长大,也要在中国国土上被接回天家。神虽然曾一度关了中国的门,却为西方宣教士打开了普世宣教的门。神今天正兴起众多的海外华人教会,使他们同心协力,将福音传到万邦。

最后,由华福董事会主席及前任华福中心总干事麦希真牧师祝福,出席人恋恋不舍地离开会场,预备第二天将要展开的各项聚会。

空气热,人心更热